私たちが暮らす地球では今、さまざまな環境問題が起きています。地球温暖化や海洋汚染など、ニュースでもよく耳にする問題ですが、実はこれらはすべて人間の活動が原因となっています。この記事では、環境問題にはどんな種類があるのか、なぜ起きているのか、そして私たちに何ができるのかを分かりやすくご紹介します。一人ひとりの小さな行動が、地球の未来を大きく変える力になることを知っていただければ幸いです。

環境問題とは

環境問題とは、私たち人間の活動によって地球の環境が変化し、さまざまな問題が生じることを指します。代表的なものには地球温暖化や海洋汚染、森林破壊などがあり、これらは自然環境を悪化させるだけでなく、生き物の暮らしや私たちの生活にも影響を与えています。

環境問題が広く注目されるようになったのは、18世紀後半の産業革命以降です。工場が増え、生活は便利になりましたが、その一方で石炭や石油などの化石燃料が大量に使われ、空気や水、土壌の汚染が進みました。

現在、環境を守るための取り組みは世界中で行われていますが、人口増加や経済活動の拡大によって、環境への負担はむしろ増しています。だからこそ、一人ひとりが環境問題を自分ごとと捉え、日常の中でできることから行動することが大切です。

環境問題の主な種類

地球上では現在、大きく分けて5つの環境問題が深刻化しています。地球温暖化、海洋汚染、森林破壊、水質汚染、土壌汚染がそれにあたりますが、これらは独立した問題ではなく、互いに影響し合いながら複雑な環境危機を作り出しています。

たとえば森林が減ると地球温暖化が進み、温暖化が進むと海の環境が変化するといった具合に、連鎖反応のように問題が広がっているのです。ここからは、それぞれの環境問題について詳しく見ていきましょう。

1.地球温暖化

地球温暖化とは、大気中の温室効果ガスが増え、地球の気温が上昇する現象です。主な原因は、石油や石炭などを燃やす際に発生する二酸化炭素(CO₂)で、森林の減少もその影響を強めています。

地球の平均気温は産業革命前より約1.1度上昇しており、対策を講じなければ2100年までに最大5度上がる可能性があります。

温暖化が進むと、豪雨や洪水などの異常気象が増え、暮らしや経済に深刻な影響を与えます。干ばつや海面上昇による住環境の喪失、生態系の変化による生物の絶滅リスクも懸念されています。

こうした温暖化を抑えるには、温室効果ガスの排出を減らす取り組みが欠かせません。たとえば、CO₂の排出が少ないエネルギー源であるLPG(液化石油ガス)の活用も、有効な選択肢の一つです。

LPGの特長や環境にやさしい理由について、詳しくは以下の記事でご紹介しています。ぜひご覧ください。

– 主要な地球温暖化による影響 –

| 影響分野 | 具体的な現象 | リスクと被害 |

|---|---|---|

| 気象 | 豪雨、ハリケーン、洪水の増加 | 人的被害、インフラ損害、経済的損失 |

| 農業 | 干ばつ、砂漠化 | 食糧危機、農作物の生産・収穫への悪影響 |

| 海洋 | 海面上昇 | 沿岸地域の浸水、居住地の喪失 |

| 生態系 | 生息環境の変化 | 生物多様性の減少、種の絶滅 |

2.海洋汚染

海洋汚染とは、人間が排出したさまざまな物質によって海の環境が汚染されることです。工場や家庭からの排水、産業廃棄物の投棄、船舶事故による石油流出などが主な原因ですが、特に深刻なのがプラスチックごみの問題です。

適切に処理されなかったペットボトルや袋などが海に流れ込み、自然に分解されることなく長期間残り続け、やがて5mm以下のマイクロプラスチックとなって海中を漂います。

海洋汚染は海の生き物たちに深刻な影響を与えています。魚や亀がプラスチックをエサと間違えて食べてしまい、窒息したり体内に有害物質がたまったりしています。サンゴ礁の成長も阻害され、多くの海洋生物の住みかが失われています。

さらに私たち人間も、海産物や塩、飲料水を通じて有害物質を体内に取り込んでしまう危険があり、健康被害が心配されています。

こうした海洋汚染の現状や具体的な原因、そして私たちにできる対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

【主要な海洋汚染による影響】

| 影響対象 | 具体的な影響と被害 |

|---|---|

| 水生生物 | 汚染物質の食物連鎖を通じた濃縮、生息環境の悪化 |

| 野生動物 | 汚染された水生生物の捕食による健康被害 |

| 人間の健康 | 汚染水による健康被害、感染症リスク増加 |

| 経済活動 | 悪臭・汚濁による農業・漁業・観光業への悪影響 |

3.森林破壊

森林破壊とは、人間の活動によって森が減少・劣化することです。農地拡大のための伐採や違法伐採、焼畑農業、森林火災などが主な原因で、人口増加にともない開発が進み、特に熱帯雨林の減少が深刻です。毎年、日本の約3分の1に相当する森林が失われています。

これにより、動物たちは住みかや食料を失い、絶滅の危機に直面します。野生動物が人里に現れることで、新たな感染症のリスクも高まります。さらに、森林のCO₂吸収力が失われることで、地球温暖化の加速にもつながってしまいます。

【主要な森林破壊による影響】

| 影響分野 | 具体的な影響と被害 |

|---|---|

| 農作物・植物 | 有害物質の蓄積、生育阻害、収穫量減少 |

| 生活環境 | 地下水の油膜・悪臭発生、居住環境の悪化 |

| 食の安全 | 汚染土壌で育った農産物を通じた有害物質摂取リスク |

| 生態系全体 | 有害物質の河川・海・大気への拡散による複合的な環境汚染 |

4.水質汚染

水質汚染とは、川や湖、海の水が汚れ、水の質が悪くなることです。本来、自然には水を浄化する力がありますが、工場や農場の排水、生活排水などが大量に流れ込むと、その力では追いつかなくなります。

汚染は生物の食物連鎖を通じて広がり、プランクトン→小魚→大型魚→人間と進む中で、有害物質が濃縮されていきます。発展途上国では汚染された水によって病気や死亡に至るケースも多く、深刻な問題となっています。

【主要な水質汚染による影響】

| 影響対象 | 具体的な影響と被害 |

|---|---|

| 水生生物 | 汚染物質の食物連鎖を通じた濃縮、生息環境の悪化 |

| 野生動物 | 汚染された水生生物の捕食による健康被害 |

| 人間の健康 | 汚染水による健康被害、感染症リスク増加 |

| 経済活動 | 悪臭・汚濁による農業・漁業・観光業への悪影響 |

5.土壌汚染

土壌汚染とは、有害な化学物質が土に蓄積された状態のことで、目に見えにくく気づかないうちに進行するのが厄介な点です。一度汚染されると長期間残るのも特徴です。

原因は、工場からの有害物質の漏出や、廃棄物から雨水を通じて土に染み込むことなどが挙げられます。これにより農作物の成長が妨げられ、有害物質を含んだ作物が育ってしまう可能性があります。

こうした作物を食べることで、人や動物の体内に有害物質が蓄積される恐れも。また、汚染物質が水や空気に広がり、他の環境問題と結びついてしまうこともあります。

【主要な土壌汚染による影響】

| 影響分野 | 具体的な影響と被害 |

|---|---|

| 農作物・植物 | 有害物質の蓄積、生育阻害、収穫量減少 |

| 生活環境 | 地下水の油膜・悪臭発生、居住環境の悪化 |

| 食の安全 | 汚染土壌で育った農産物を通じた有害物質摂取リスク |

| 生態系全体 | 有害物質の河川・海・大気への拡散による複合的な環境汚染 |

環境問題の原因

環境問題の根本的な原因は、すべて私たち人間の活動にあります。便利で豊かな生活を求める中で、地球環境に大きな負担をかけ続けてきました。

産業革命以降、化石燃料の大量消費、大量生産・大量消費型の経済システム、急速な都市化と人口増加など、さまざまな要因が複雑に絡み合って現在の環境危機を生み出しています。これらの原因を正しく理解することが、効果的な解決策を見つける第一歩となります。

人間活動による化石燃料の大量消費

産業革命以降、人類は石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料を大量に使用してきました。これらは工場を動かしたり、電気を作ったり、車や飛行機を走らせたりするのに欠かせないエネルギー源となっています。

しかし、化石燃料を燃やすと大量のCO₂が排出され、これが地球温暖化の最大の原因となっています。現在、世界のCO2排出量の約8割が化石燃料の燃焼によるものです。

問題は燃焼時だけではありません。採掘現場では土壌や水質の汚染が発生し、石炭の露天掘りでは広大な森林が失われています。再生可能エネルギーへの転換が急務となっていますが、現在の技術とインフラでは完全な代替は困難で、段階的な移行が必要とされています。

大量生産・大量消費型の経済システム

現代の経済は「作る→使う→捨てる」という一方通行の流れで成り立っています。この仕組みでは製品を大量に生産し、消費者が使用した後は廃棄物として処分されます。

特に使い捨て文化の普及により、まだ使える製品も簡単に捨てられるようになり、資源の無駄遣いと廃棄物の増加という二重の問題を生み出しています。

この経済システムの最大の問題点は、地球の資源が有限であることを考慮していないことです。解決策として注目されているのが「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」への移行です。これは製品設計の段階から再利用やリサイクルを前提とし、廃棄物を新たな資源として活用する仕組みで、持続可能な経済システムの構築を目指しています。

森林破壊と土地利用の変化

世界中で農地拡大、都市開発、違法伐採などにより森林が急速に失われています。森林は「地球の肺」と呼ばれ、大気中のCO2を吸収し酸素を供給する重要な役割を果たしていますが、森林が減少することでこの機能が低下し、地球温暖化が加速しています。

森林破壊は気候変動だけでなく、生物多様性の喪失にも直結しています。世界の陸上生物の約8割が森林に生息しており、森林の消失は多くの種の絶滅につながります。また、森林は雨水を地面にゆっくりとしみ込ませて地下水として蓄える働きも持っており、森林破壊により洪水や土砂災害のリスクも高まっています。

プラスチック製品の過剰使用

プラスチックは軽くて丈夫、安価という特性から、私たちの生活のあらゆる場面で使用されています。しかし、プラスチックは自然界で分解されにくく、環境中に長期間残存し、特に海洋に流出したプラスチックはマイクロプラスチックとなって生態系全体に影響を与えています。

プラスチックの問題は使用後の廃棄だけでなく、生産過程でも発生しています。原料は石油であり、生産時に大量のCO2を排出し、焼却処理でもCO2が発生します。根本的な解決には消費者の意識改革も不可欠です。

そもそもプラスチックとはどのような素材なのでしょうか?

その種類や特徴、環境問題との関係について、より詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

水資源の過剰利用と汚染

世界の水使用量の約70%は農業用水として使われており、特に乾燥地域では灌漑農業の拡大により水不足が深刻化しています。工業用水や生活用水の需要も増加し続け、多くの地域で地下水位の低下や河川の枯渇が起きています。

水道水の製造・供給過程では大量のエネルギーが消費され、これもCO2排出の要因です。また、世界では地域による水資源の偏在が大きな問題となっており、水をめぐる国際的な紛争も発生しています。

持続可能な水資源管理には、節水技術の導入、水の再利用システムの構築、国際的な協力体制の確立が必要です。

急速な都市化と人口増加

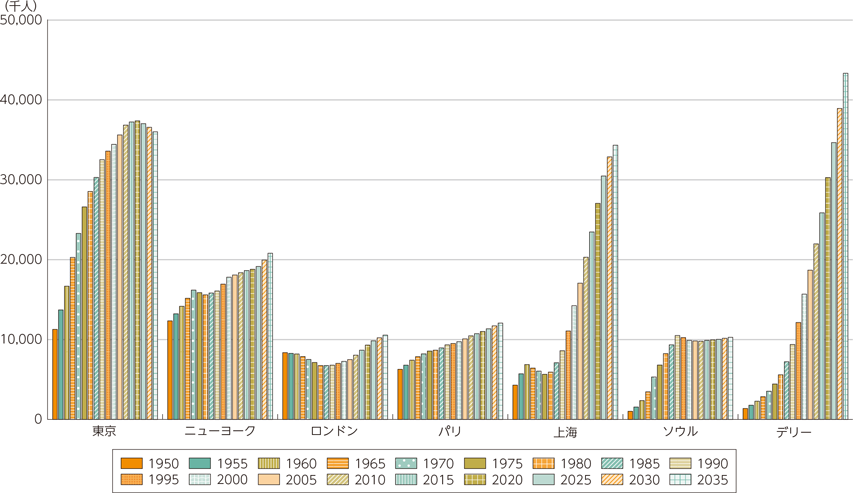

世界の都市人口は2030年に50億人を超え、2040年には60億人に達すると予測されています。特に東京圏には日本の総人口の約3割が集中しており、世界でも類を見ない都市への人口集中が起きています。

都市化により限られた地域でのエネルギー消費が増大し、大気汚染や廃棄物問題が深刻化しています。 人口増加は食料、水、エネルギーなどあらゆる資源の需要を押し上げています。そのため、都市計画の見直し、効率的な資源利用システムの構築、持続可能な生活様式への転換など、総合的な対策が求められているのです。

【世界の都市人口の推移】

参照:総務省「令和2年版 情報通信白書|都市部への人口集中」

地球環境の改善に向けて私たちにできること

環境問題の解決には、企業や政府の取り組みだけでなく、私たち一人ひとりの行動が重要です。日常生活の中での小さな変化が積み重なることで、大きな効果をもたらす可能性があります。

「自分一人が行動しても変わらない」と思うかもしれませんが、世界中の人々が同じように行動すれば、その影響は計り知れません。ここでは、誰もが今日から始められる具体的な行動について紹介します。

プラスチック製品の利用を減らす

プラスチック製品は海洋汚染の大きな要因となっているだけでなく、生産や廃棄の過程で多くのCO2を排出しています。日常生活でプラスチックの使用を減らすことは、環境保護に直結する重要な行動です。

買い物時にはマイバッグを使用し、飲み物はマイボトルやマイカップを使うことで、プラスチックごみを大幅に削減できます。食品保存では蜜蝋ラップや布製カバーを使い、日用品は竹製や木製など代替素材の製品を選びましょう。

プラスチックの使用を減らすことに加えて、正しくリサイクルすることも環境負荷を減らす大切な取り組みです。では、リサイクルされたプラスチックは一体何に生まれ変わるのでしょうか?

詳しいリサイクルの種類や、再生されたプラスチック製品については、こちらの記事をご覧ください。

【プラスチック削減のためにできること】

| 場面 | プラスチック削減のための具体的行動 |

|---|---|

| 買い物時 | マイバッグの使用、バラ売り・量り売り商品の選択 |

| 飲料購入 | マイボトル・マイカップの使用、ペットボトル飲料を控える |

| 食品保存 | プラスチック製ラップの代わりに蜜蝋ラップや布製カバーを使用 |

| 日用品選択 | 竹製・木製・金属製など代替素材の製品を選ぶ |

| 外食時 | プラスチック製ストロー・カトラリーを断る |

環境に配慮した製品や企業を選ぶ

消費者の購買行動は、企業の経営方針に大きな影響を与えます。環境に配慮した製品や、サステナビリティに取り組む企業を選ぶことは、社会全体の環境意識を高める大きな力になります。

製品を選ぶ際には、エコマークやFSC認証などの環境ラベルを確認しましょう。また、企業のCSR報告書やサステナビリティレポートを通じて、再生可能エネルギーの活用や廃棄物削減など、環境への取り組みを知ることも大切です。

価格だけでなく環境への影響にも目を向けた「エシカル消費」を実践することで、持続可能な社会づくりに貢献できます。

たとえば私たちミタニでも、再生可能エネルギーの導入や再生プラスチック(ミクスチャーサイクル)の活用など、環境への取り組みを積極的に進めています。

それぞれの取り組みについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。

ゴミの分別とリサイクルの徹底

適切なゴミの分別は、資源の有効活用と廃棄物削減の基本です。地域ごとに定められた分別ルールを正確に把握し、プラスチック容器は洗浄して乾かしてから分別する、紙類は種類別に分けるなど、適切な処理を心がけましょう。 電池や小型家電は専用回収ボックスを利用し、有害物質の拡散を防ぐことが重要です。

【ゴミの分別・処理のポイント】

| 資源ごみの種類 | 分別・処理のポイント | 環境効果 |

|---|---|---|

| プラスチック容器 | 洗浄して乾かす、素材別に分ける | 原料としての再利用、焼却時CO2削減 |

| 紙類 | 種類別に分ける、リサイクルマーク確認 | 森林資源保全、製紙時エネルギー削減 |

| 古着・繊維 | リサイクルボックスや回収イベント活用 | 焼却削減、再利用による資源節約 |

| 電池・小型家電 | 専用回収ボックスの利用 | 有害物質拡散防止、希少金属回収 |

| 食品廃棄物 | 水切り徹底、コンポスト活用 | 焼却時エネルギー削減、堆肥化 |

省エネ製品の活用

省エネ製品の使用は、電気代の節約だけでなくCO2排出削減にも直結します。家電製品を購入する際は省エネ性能を示すラベルを確認し、エネルギー効率の高い製品を選びましょう。初期投資は高くても、長期的には電気代の節約によりトータルコストは抑えられることが多いです。

省エネは製品選びだけでなく使い方も重要です。エアコンの設定温度を1度調整する、使用していない家電のプラグを抜く、冷蔵庫の開閉を最小限にするなど、日常的な心がけで大きな効果が得られます。

LED照明への切り替えや待機電力を削減する機器の活用も効果的です。

節水の意識を高める

水道水の供給には取水、浄水、配水、下水処理という多くの工程があり、各段階で大量のエネルギーが消費されています。節水は水資源の保全だけでなく、エネルギー節約とCO2削減にもつながる重要な環境保護行動です。

日常生活での節水方法は多岐にわたります。食器洗いの際は油汚れを古紙で拭き取ってから洗う、シャワーはこまめに止める、洗濯は風呂の残り湯を活用してまとめ洗いをするなど、工夫次第で大幅な節水が可能です。節水シャワーヘッドや節水型トイレなどの機器導入も効果的です。

食品ロスを減らし必要な分だけを購入する

日本では年間約612万トンもの食品ロスが発生しており、これは国民1人当たり毎日お茶碗1杯分の食料を捨てている計算になります。食品の生産、輸送、廃棄の各過程でCO2が排出されるため、食品ロスの削減は地球温暖化対策としても重要です。

買い物前に冷蔵庫の中身を確認し、必要なものだけをリストアップしてから買い物に行きましょう。すぐに使う食材は商品棚の手前から選び、調理時は食材を無駄なく使い切ることを心がけます。外食時は適量を注文し、地産地消を心がけることで輸送時のCO2削減にもつながります。

三谷バルブでは食品ロス削減に向けた取り組みを行なっています。

内袋を備えた二重構造の密閉ボトル(BOV)は、内容液が酸素や缶、噴射ガスと接触しない設計となっており、内容物の酸化や変質を防ぎます。この構造は、食品ロスの削減にも寄与する技術として注目されており、当社の環境配慮型製品開発の一例です。

【食品ロス削減のポイント】

| 場面 | 食品ロス削減の具体的行動 | 実践のポイント |

|---|---|---|

| 買い物前 | 冷蔵庫内の確認、買い物リスト作成 | 「食材の見える化」で重複購入防止 |

| 買い物時 | 必要量のみ購入、消費期限確認 | 手前の商品から選ぶ、バラ売り活用 |

| 保存方法 | 適切な保存で鮮度維持 | 冷凍活用、野菜の鮮度保持袋使用 |

| 調理時 | 食材の使い切りレシピ活用 | 皮や茎も活用するエコクッキング |

| 外食時 | 適量注文、持ち帰り活用 | 小盛りメニュー選択、ドギーバッグ活用 |

三谷バルブは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

環境問題は、私たち人間の活動によって引き起こされた地球規模の課題です。地球温暖化、海洋汚染、森林破壊など、さまざまな問題が相互に関連しながら深刻化しています。

しかし、これらの問題は決して解決不可能なものではありません。私たち一人ひとりが日常生活の中で環境に配慮した行動を実践することで、確実に状況を改善することができます。プラスチック削減、省エネ、節水、食品ロス削減など、今日から始められる取り組みはたくさんあります。

株式会社三谷バルブでは、環境問題の解決に貢献するため、環境に配慮した製品づくりに積極的に取り組んでいます。持続可能な社会の実現に向けて、企業として責任ある行動を続けています。

私たちの小さな行動の積み重ねが、未来の地球環境を守ることにつながります。今こそ、一人ひとりが環境問題を自分ごととして捉え、できることから始めてみませんか?

– 関連記事 –