海洋汚染は地球環境における重大な課題となっています。美しい海や海洋生物が様々な形の汚染によって脅かされる中、私たち一人ひとりができる対策も存在します。この記事では、海洋汚染の定義から原因、環境への影響、そして私たちにできる具体的な対策までを解説します。環境に関心がある方はもちろん、日々の生活で小さな行動から始めたいと考える方にも役立つ情報をお届けします。

海洋汚染とは

海洋汚染とは、人間の活動によって海洋環境が汚染され、生態系や生物多様性に悪影響を及ぼす現象を指します。国連海洋法条約では、海洋汚染を6つに分類しており、陸上からの汚染、海底での活動による汚染、公海での活動からの汚染、投棄による汚染、船舶からの汚染、大気からの汚染が含まれています。

特に深刻なのは、陸上からの汚染です。生活排水、工場排水、農薬・肥料、プラスチックごみなどが河川を通じて広範囲に拡散していきます。これらの汚染は海洋生態系を破壊するだけでなく、最終的には食物連鎖を通じて人間の健康にも影響を及ぼすことになります。

【海洋汚染の分類】

| 汚染源の分類 | 主な内容 | 具体例 | 環境への影響 |

|---|---|---|---|

| 陸上からの汚染 | 陸地から海洋に流入する汚染物質 | 生活排水、工場排水、農薬・肥料、プラスチックごみ | 全海洋汚染の約80%を占める。河川を通じて広範囲に拡散する |

| 海底での活動による汚染 | 海底資源の探査・開発に伴う汚染 | 海底油田・ガス田の開発、海底鉱物資源の採掘 | 海底生態系の破壊、水質汚染を引き起こす |

| 公海での深海底活動からの汚染 | 国家管轄権を超えた海域での活動 | 深海底鉱物資源採掘、科学調査活動 | 国際管理が難しく、広範囲に影響が及ぶ |

| 投棄による汚染 | 故意に海洋に廃棄物を投入する行為 | 産業廃棄物の海洋投棄、浚渫土砂の投棄 | 海底環境に直接的な影響を与える |

| 船舶からの汚染 | 船舶の運航や事故による汚染 | 油流出事故、バラスト水、船舶廃棄物 | 広範囲に急速に拡散する。 |

| 大気からの汚染 | 大気中の汚染物質が海洋に沈着 | 工場煙突からの排気、車の排気ガス、酸性雨 | 降雨や降雪により海洋に運ばれ、広範囲に影響を及ぼす |

海洋汚染の現状と環境への影響

現在の海洋汚染は、世界規模で深刻な状況に達しています。環境省の調査によると、令和4年度(2023年度)に日本全国で回収した漂着ごみはおよそ5万トンに及び、その多くがプラスチック類となっています。海に流れ出るプラスチックごみは年間500万から1,300万トンとも言われ、生分解されないため海に残り続けます。

世界の海洋汚染の現状と影響

世界の海には膨大な量の海洋プラスチックごみが存在しており、世界全体では毎年約800万トンのプラスチックごみが海洋に流出しているとの報告があります。このままでは2050年には海洋中のプラスチックごみの量が魚の量を上回ると予測されているのです。

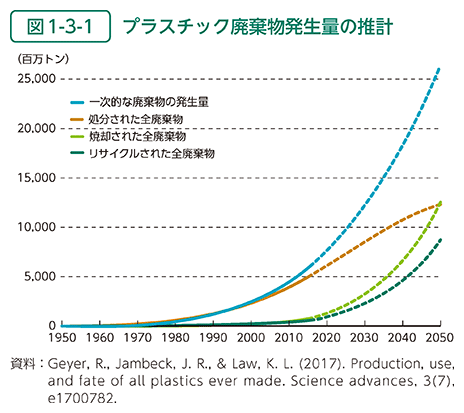

プラスチックの生産量は世界的に増大しており、1950年以降生産されたプラスチックは83億トンを超え、そのうち63億トンがごみとして廃棄されています。現状のペースでは、2050年までに250億トンのプラスチック廃棄物が発生し、120億トン以上のプラスチックが埋立・自然投棄されると予測されています。

この海洋プラスチックごみは生態系を含む海洋環境に悪影響を与え、少なくとも700種の海洋生物に被害をもたらしています。例えば、2019年3月にはフィリピンの海岸に打ち上げられたクジラの胃から40kgものビニール袋が見つかりました。クジラはビニール袋をエサと間違えて食べてしまい、胃がいっぱいになって餓死したと考えられています。

日本の海洋汚染の現状と影響

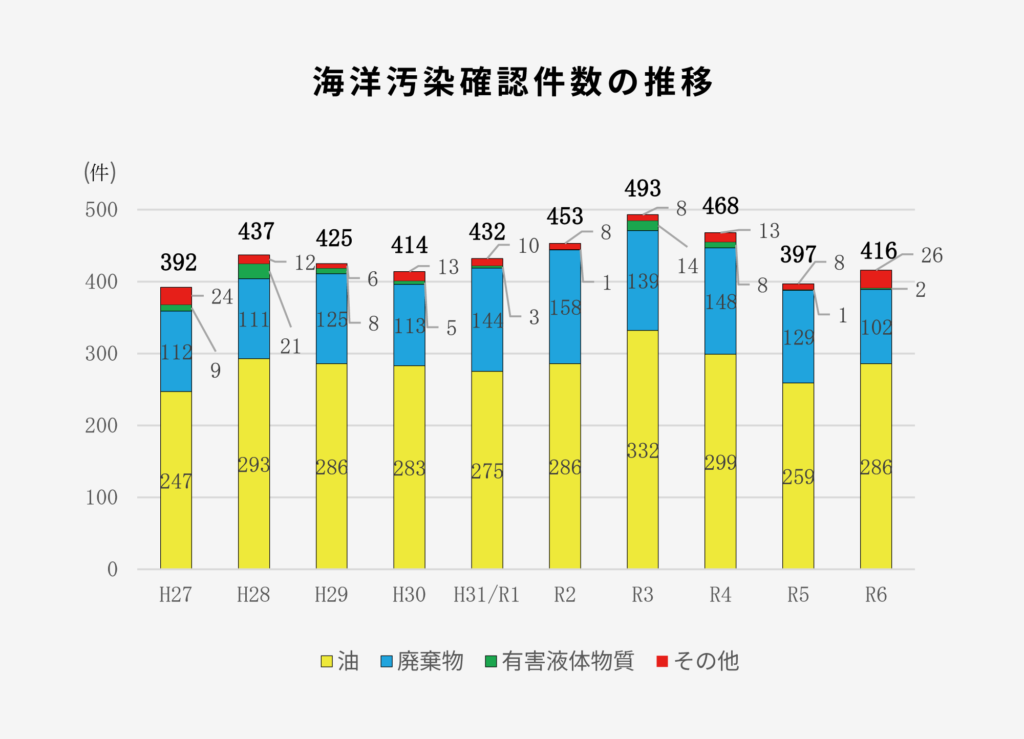

日本国内では令和6年(2024年)、海上保安庁が確認した海洋汚染は416件あり、前年比19件増加しています。このうち油による海洋汚染が286件(69%)、廃棄物によるものが102件(25%)を占めています。日本の海岸に漂着するごみの種類別では、どの地点でもプラスチック類が最も高い割合を占めています。

漂着ペットボトルの製造国別では、太平洋側では日本製のものが多く、東シナ海および日本海側では外国製(中国・韓国)のものが多い傾向にあります。海洋汚染は国境を越えた問題であり、国際的な協力が不可欠なのです。

参考:環境省「海洋プラスチック問題について」

海洋汚染の主な5つの原因

海洋汚染を引き起こす主な原因は、様々な要素が複雑に絡み合っています。特に以下の5つが主要な原因として挙げられます。それぞれについて、汚染のメカニズムと環境への影響を見ていきましょう。

海洋プラスチックごみによる汚染

プラスチックごみは、海洋汚染の深刻な原因の一つです。生産量は年々増え、適切に処理されず海へ流出するケースも多数。特に使い捨て容器が問題で、海で分解されずマイクロプラスチックとなり、魚や海鳥の体内に取り込まれ、生態系へ悪影響を与えます。サンゴの生長を妨げることもあります。

生活排水からの有機物や洗剤の流出

私たちが毎日使う水は約250L。その中には油や洗剤、食べ残しが含まれ、川から海へ流出します。分解のために水中の酸素が大量に使われ、生物が生きられない環境に。生活排水は見過ごされがちですが、海洋汚染の大きな要因です。

工場からの工業排水

工場からの排水も海洋汚染の大きな原因です。含まれる有害物質が海に流れ込むと、海洋生物や人間の健康に悪影響を及ぼします。日本では「水俣病」や「イタイイタイ病」など、公害病としてその深刻さが問題となりました。現在は水質汚濁防止法などの規制が整備されていますが、今なお工場排水による海洋汚染は世界的な問題となっています。

船舶やタンカーからの油の流出

船舶やタンカーからの油の流出も、海洋に深刻な影響を与えます。海面に広がった油膜は海鳥や海洋生物に致命的な被害を与え、特に羽毛が汚染された海鳥は体温を保てず命を落とすこともあります。漁業や観光業にも打撃を与え、油で汚染された魚は商品価値を失い、海岸も観光地としての魅力を損ないます。また、回収作業に携わる人々の健康被害も報告されています。

大気汚染物質の海洋への沈着

大気中の汚染物質が雨や雪とともに海に降り注ぐこともまた、海洋汚染の原因となっています。工場の排出物や自動車の排気ガスに含まれる重金属などの有害物質が、降雨によって海に運ばれることで、海洋環境が汚染されるのです。

これらの大気由来の汚染物質は、海洋生態系や食物連鎖に悪影響を与え、最終的には人間の健康にも影響を及ぼす可能性があります。大気汚染対策と海洋汚染対策は密接に関連しており、総合的な取り組みが必要とされています。

海洋汚染問題の解決のために私たちにできること

【ミクスチャーサイクル】三谷では製造工程で生じた端材や余剰資材を粉砕・再資源化し、環境に配慮したリサイクル原料として活用しています。

海洋汚染は深刻な問題ですが、私たち一人ひとりの日常的な行動が解決への一歩となります。ここでは、個人レベルで実践できる具体的な対策を紹介します。これらは難しいことではなく、日々の生活の中で無理なく続けられるものばかりです。

プラスチックごみはきちんと分別して捨てる

プラスチックごみの正しい分別は、海洋汚染を防ぐ第一歩です。自治体のルールに従い、ペットボトルや容器は洗って分別回収に出すことで、リサイクル率を高められます。日本のリサイクル体制は整備が進んでいますが、まだ課題もあります。一人ひとりの意識が、プラスチックの循環利用と海洋ごみの削減につながります。

マイバッグ・マイボトルを持ち歩く

レジ袋やペットボトルなどの使い捨てプラスチック製品の使用を減らすために、マイバッグやマイボトルを持ち歩く習慣をつけましょう。2020年7月に始まったレジ袋有料化の効果により、レジ袋の使用量は大幅に減少しています。

環境省の調査によると、レジ袋有料化前(2019年)は約20万トンだった国内流通量が、有料化後(2021年)には約10万トンに半減しました。また、レジ袋辞退率もコンビニエンスストアで約23%から約75%に、スーパーマーケットで約57%から約80%に上昇しています。このように、小さな行動の積み重ねが大きな効果を生み出すのです。

食器洗い洗剤は適量を使い、油汚れは拭き取ってから洗う

洗剤の過剰使用は水質汚染につながります。食器洗い洗剤は適量を守り、油汚れは事前に拭き取ってから洗うようにしましょう。使用済みの天ぷら油20mlのBOD値は30gにもなり、魚が住める水質(BOD値5g/L以下)にするには6,000Lもの水が必要になります。

また、洗剤には界面活性剤などの化学物質が含まれており、これらが河川を通じて海に流れ込むと、海洋生物に悪影響を及ぼす可能性があります。日常的な習慣を少し変えるだけでも、水質汚染の防止に大きく貢献できるのです。

買い物で「海のエコラベル」がついた魚介類を選ぶ

持続可能な漁業を支援するため、買い物の際には「海のエコラベル」がついた魚介類を選びましょう。MSC(海洋管理協議会)認証やASC(水産養殖管理協議会)認証などのエコラベルは、水産資源や環境に配慮し適切に管理された持続可能な漁業で獲られた水産物であることを示しています。

これらの認証を受けた水産物を選ぶことで、間接的に持続可能な漁業を応援することができます。環境への影響を抑えた漁業が広がれば、結果的に海洋汚染の防止にも役立つでしょう。

海洋汚染対策に関する各国の取り組み

海洋汚染問題に対しては、世界中で様々な取り組みが行われています。ここでは、企業による独自の取り組みや国内外の政策について紹介します。これらの活動を知ることで、私たちが支援できる取り組みを見つける参考にもなるでしょう。

企業による独自のリサイクル技術と資源循環【日本】

日本企業の間でも資源循環に貢献している企業が多くあります。中でも、エアゾールバルブやディスペンサーポンプ部品の専門メーカーである株式会社三谷バルブは、独自に「ミクスチャーサイクル」というリサイクル技術を開発しました。

この技術では年間約49トンの廃棄樹脂と約9トンの有価材となる樹脂を粉砕して再利用しています。CO₂排出量削減、新品同等の品質確保、コストダウンの実現という3つの特徴があり、製造業の立場から循環型社会の実現に貢献しています。このような企業の取り組みが広がることで、海洋プラスチック問題の解決につながるのです。

関連記事:再生プラスチックとは?種類や用途・メリット・デメリット・製品例を紹介

プラスチック・スマート・キャンペーン【日本】

環境省は2018年10月に「プラスチック・スマート」キャンペーンを開始しました。これは世界的な海洋プラスチックごみ問題の解決に向けて、個人、企業、自治体、NGOなどの取り組みを後押しするための施策です。

キャンペーンでは、SNSで「#プラスチックスマート」とタグをつけて環境に配慮した取り組みを発信したり、ポイ捨て・不法投棄撲滅運動、持続可能な廃棄物管理の構築、リデュース・リユース・リサイクルの取り組みなどを促進したりしています。

参照: 環境省「プラスチック・スマート」

使い捨てプラスチック規制【EU】

EUは海洋ごみ対策として使い捨てプラスチック製品の規制を強化しています。2019年に採択された特定プラスチック製品の環境負荷低減指令により、2021年までにストロー、カトラリー、皿、綿棒の軸など代替品がある使い捨てプラスチック製品の流通が禁止されました。

また、プラスチックボトルの回収率を2029年までに90%に引き上げる目標も設定されています。2023年には、マイクロプラスチックが意図的に添加された製品の販売禁止規則も採択され、化粧品や人工芝などが規制対象となっています。

EUはこれらの規制を通じて、海洋環境や人間の健康へのプラスチックの悪影響を防止し、持続可能な循環型経済への移行を促進することを目指しています。

国際海岸クリーンアップ【各国】

国際海岸クリーンアップ(ICC)は、世界100カ国以上が参加する海洋環境保全活動です。アメリカの環境NGO「オーシャン・コンサーバンシー」の呼びかけにより1990年に日本でも開始され、毎年9〜10月に実施されています。

この活動の特徴は、ごみを拾うだけでなく、漂着ごみを世界共通の方法で記録・分析する点にあります。日本では一般社団法人JEANがコーディネートを担当し、収集されたデータは2009年の「海岸漂着物処理推進法」制定に貢献しました。

海洋ごみは国境を越えて移動するため、国際的な連携による解決が不可欠です。世界中で同じ時期に同じ物差しでごみの実態を調べることで、より効果的な対策が生まれ、私たちの海を守るための具体的な一歩となっています。

三谷バルブは海洋環境の保全に取り組んでいます

海洋汚染は深刻な環境問題ですが、一人ひとりの小さな行動の積み重ねが大きな変化を生み出します。プラスチックごみの分別や使い捨てプラスチックの使用削減など、日常生活の中でできることから始めてみましょう。また、企業や行政の海洋環境保全の取り組みにも注目し、支援していくことが大切です。

エアゾールバルブやディスペンサーポンプ部品の専門メーカーである三谷バルブは、「ミクスチャーサイクル」技術の開発や「ネイチャートップ」など石油由来成分を使用しない樹木由来の環境配慮型製品の提供を通じて、海洋環境の保全に積極的に取り組んでいます。製造業の立場から循環型社会の実現に貢献し、持続可能な未来の創造を目指しているのです。

私たち一人ひとりが環境に配慮した行動を心がけ、企業や行政の取り組みを支援していくことで、美しい海を守り、次世代に引き継いでいくことができるでしょう。海洋汚染問題の解決は、私たち全員の協力によって実現できるのです。