製造業は日本の経済を支える重要な産業ですが、近年はさまざまな課題に直面しています。本記事では、製造業が抱える人材不足やデジタル化の遅れ、サプライチェーンの問題などの現状を分析し、それらの課題を解決するための具体的な取り組みを紹介します。製造業に携わる方々や業界の動向に関心がある方にとって、今後の展望を考える上で役立つ情報をお届けします。

日本の製造業の現状

日本の製造業は今、大きな変化の真っただ中にあります。世界の経済環境が目まぐるしく変わる中、日本の製造業がどんな状況に置かれているのか、その実態を詳しく見ていきましょう。

国内経済における製造業の位置づけ

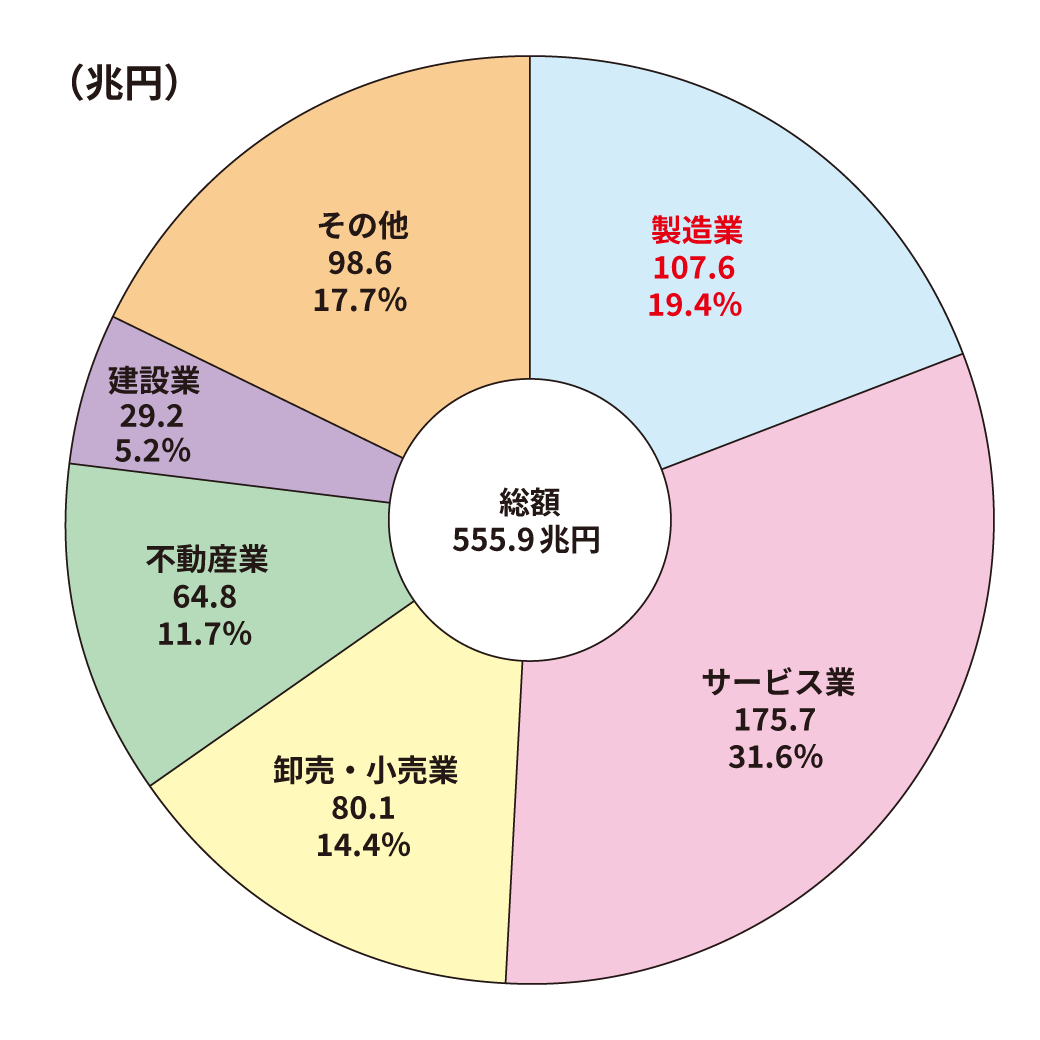

日本の製造業は国の経済で大切な役割を担っています。2022年では、日本全体の経済規模(GDP)の約2割を製造業が占めており、金額では555.9兆円のうち107.6兆円が製造業から生まれています。

業種別では、サービス業に次いで2番目に大きな産業です。また、製造業で働く人の生産性は高く、一人あたり年間1,031万円の価値を生み出しており、これは日本の全産業平均より約1.2倍高い水準です。

世界市場における日本の製造業の立ち位置

世界の技術革新順位では、日本は2024年も13位のままでした。特許や知的財産では高く評価されていますが、教育費やICT輸出では弱いとされています。韓国は6位に上がり、中国(11位)やインド(39位)などの新興国も急速に力をつけています。

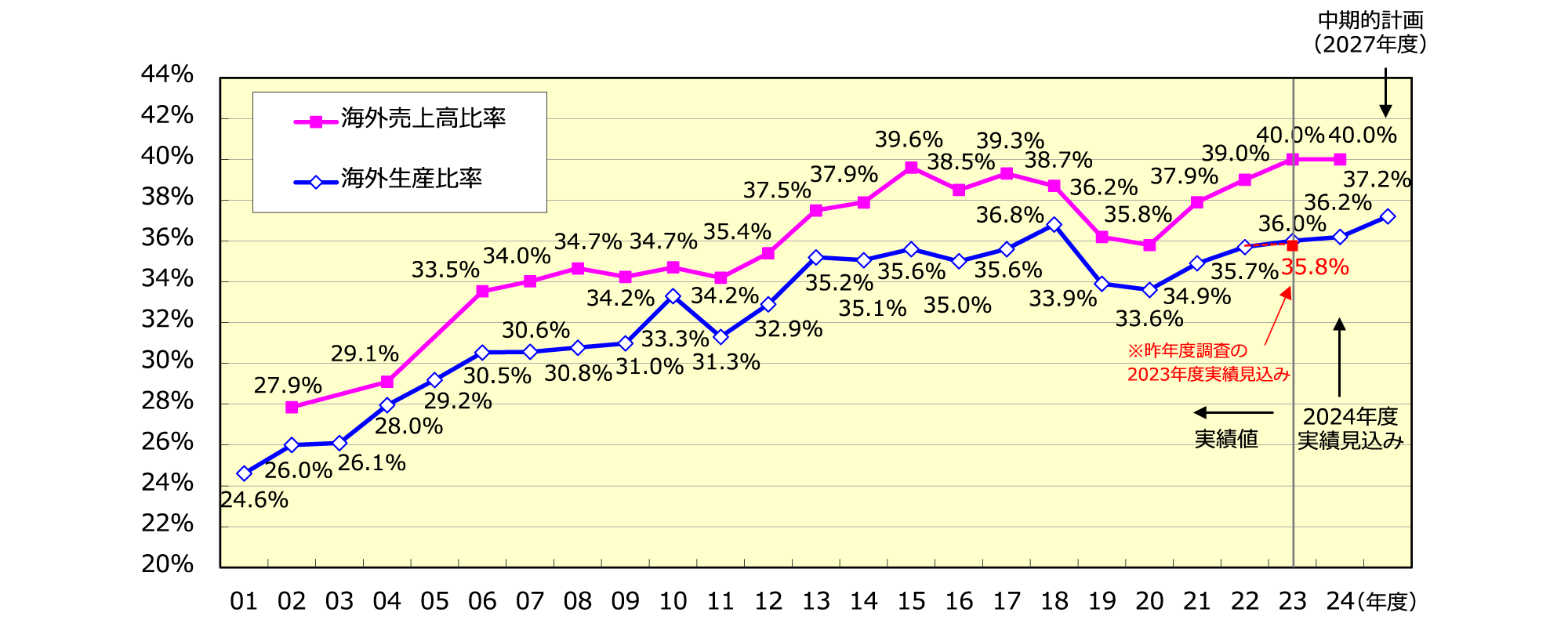

日本の製造業の海外収益は全体の約4割を占めており、グローバル市場における重要性が高まっています。特に、アジア地域での事業展開が活発で、海外生産比率も年々増加傾向にあります。

一方で、東京-横浜地域が世界最大の科学技術の集まる場所となっているなど、日本の強みもあります。日本は研究開発のお金を増やし、世界での競争力を保つよう努力しています。

【海外生産比率・海外売上高比率の推移】

引用:国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」

グローバル競争の激化と国際競争力の低下

日本の製造業は世界市場で厳しい競争に直面しています。2024年3月の日銀調査では景気が悪化し、特に中小企業は苦労しています。原因は世界の需要減少や中国経済の鈍化、国際的な緊張関係です。中国企業との価格競争も厳しく、工場を中国から別の国へ移す「脱中国」でベトナムやインドが注目されています。

日本企業の利益はコロナ前より増えているものの、技術革新の順位は伸び悩み、他のアジア諸国が急速に追い上げています。日本の強みである高品質な製品づくりが、少しずつ揺らぎつつあるのではないかと懸念されます。

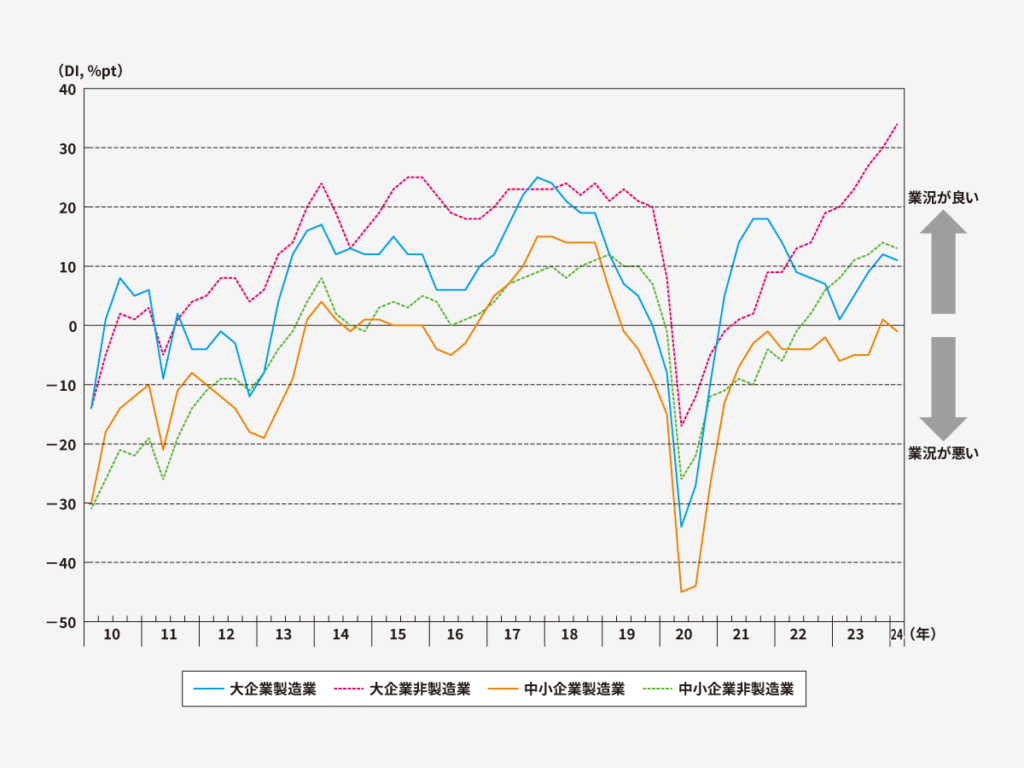

業況の改善傾向とウクライナ情勢の影響

日本の製造業は、2023年に部品不足の解消や円安の影響で業績が回復しました。日銀の調査によると、「大企業製造業」の景気判断は2023年6月から12月にかけて改善傾向にありました。しかし、2024年3月には再び悪化しています。

ロシア・ウクライナ戦争の長期化により、石油やガス、原材料の価格が世界的に高騰し、製造業の収益を圧迫しています。特に「鉱物性燃料」の輸入増加が日本の貿易収支を悪化させましたが、2023年には赤字幅が縮小しました。

こうした国際情勢の不透明感を受け、企業は部品調達先の見直しを積極的に進めています。

【業況判断DIの推移】

※「業況判断DI」は、企業の収益を中心とした業況についての全般的な判断を示すものであり、良いと判断した社数構成比から悪いと判断した社数構成比を引いて算出。

製造業の課題

日本の製造業は、人手不足、技術継承、デジタル化の遅れなど、多くの課題に直面しています。これらの問題が日本のものづくりにどのような影響を与え、産業の未来をどう形作ろうとしているのでしょうか。

少子高齢化による深刻な人材不足と技術継承問題

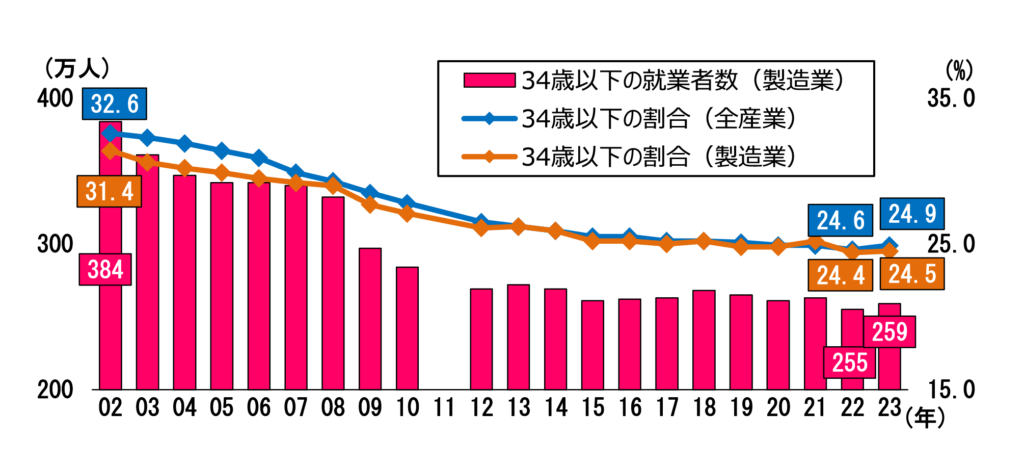

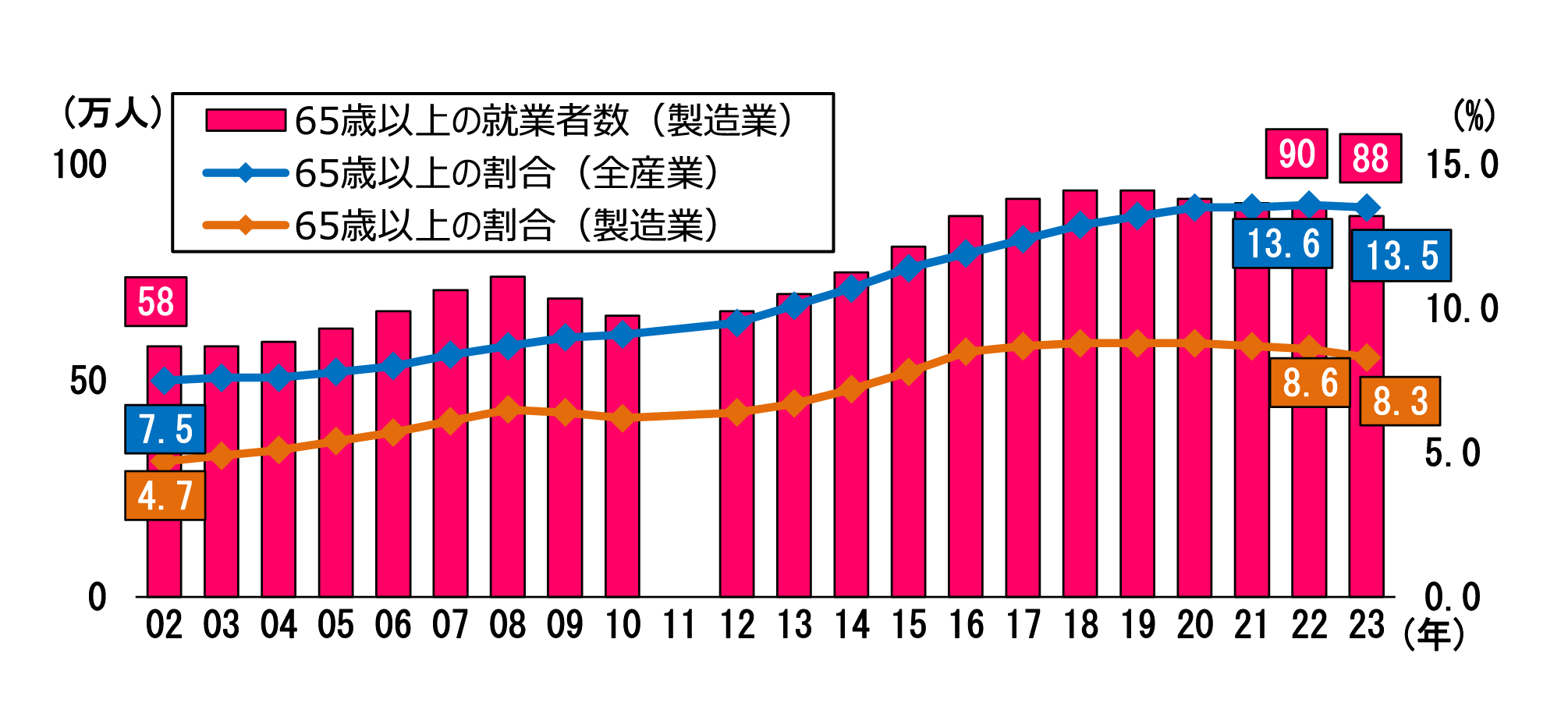

日本の製造業では、少子高齢化による労働人口減少で深刻な人材不足に陥っています。2002年から2023年の間に、34歳以下の就業者数は384万人から259万人へと大幅に減少し、約125万人もの若手人材が失われました。

一方で高齢就業者は30万人増加しており、年齢構成のバランスが崩れています。

【若年就業者(34歳以下)数の推移】

【高齢就業者(65歳以上)数の推移】

従来の技術継承は「見て覚える」方式が中心でしたが、後継者不在や熟練者の退職により、長年培った技術やノウハウが失われるリスクが高まっています。

これにより製品品質の低下や生産効率の悪化が起こり、日本製造業の競争力低下につながる恐れがあります。

デジタル化・IT化の遅れ

日本企業のICT投資は主に業務効率化を目的としており、デジタル技術の戦略的活用という点で米国に大きく遅れをとっています。

1989年から2018年までの期間で、米国のICT投資額が4.7倍以上に増加した一方、日本はほぼ横ばいでした。

また、デジタル化を支えるICT人材も不足しており、2030年には約45万人のIT人材が不足すると予測されています。製造業においても、デジタル技術を活用した開発期間の短縮や生産効率の向上が競争力維持のために不可欠です。

サプライチェーンの脆弱性と調達リスク

新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、グローバルなサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしました。コロナ禍で多くの企業が「海外からの部材調達」や「国内外の生産活動」に支障が生じたと報告しています。

従来の製造業における想定リスクは自然災害などの局所的被害が中心でしたが、パンデミックのような世界規模の危機に対しては、サプライチェーン全体を俯瞰したリスク対策が必要だとの認識が広がっています。

しかし、調達先の把握については東日本大震災以降もあまり進展しておらず、約65%の企業が「あまり変わらない」と回答しています。

参考:経済産業省「製造業を巡る動向と今後の課題(2021年)」

原材料価格高騰とエネルギーコスト増加

近年の世界情勢の変化により、製造業は原材料価格の高騰とエネルギーコストの増加という課題にも直面しています。特に、輸入に依存している原油や半導体などの価格上昇は、生産コストを押し上げています。

2021年からは半導体をはじめとする部素材の不足が世界規模で発生し、自動車や電子機器など多くの製品の生産に影響を及ぼしました。また、ウクライナ情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇は、エネルギー多消費型の製造業に大きな負担となっています。

これらのコスト増加は企業の利益率を圧迫し、最終的には製品価格への転嫁や品質低下、人員削減などの対応を迫られるリスクがあります。

製造業の課題解決に向けた具体的な取り組み

製造業が直面する課題を解決するには、ICTの活用、ナレッジマネジメントの強化、そして無駄の削減が鍵となります。これらの取り組みにより、人手不足や技術継承の問題に対応し、持続可能な製造業の実現が可能になります。

近年、新型コロナウイルスの影響や少子高齢化による労働人口の減少、原材料・エネルギー価格の高騰など、さまざまな課題が重なっています。こうした状況を乗り越え、競争力を強化するためには、以下の取り組みが有効です。

ナレッジマネジメントによる技術継承の促進

技術継承は製造業の競争力維持に欠かせません。少子高齢化が進む日本では、ベテラン技術者の退職で貴重な技術やノウハウが失われる「技術流出」のリスクが高まっています。この問題を解決する手段が「ナレッジマネジメント」です。

熟練技術者の「暗黙知」(言葉では表現しにくい経験や勘に基づく知識)を「形式知」に変えることが重要となります。具体的には、作業手順書やマニュアルの作成、動画や写真による記録、インタビューを通じた経験の言語化などがあります。

社内データベースで技術情報を一元管理すれば、必要な時に誰でも検索・閲覧できる環境が整います。このような取り組みは若手技術者への技術継承をスムーズにし、製造品質の維持向上に役立ちます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

製造業のDXは単なるデジタル技術導入ではなく、ビジネスモデルや業務プロセスの根本的な変革を意味します。日本の製造業は経営層の理解不足やシステムの古さ、人材不足から、DX推進が遅れています。特に中小企業では導入コストが大きな壁となっています。

製造業でのDX推進には三つのアプローチが効果的です。まず、IoTセンサーで機械の稼働状況や品質データを収集する基盤を構築します。次に、受発注や在庫管理などの業務をデジタル化し、自動化を進めることが大切です。

最も重要なのが「人」であり、デジタル技術を使いこなせる人材育成と組織文化の醸成が不可欠となります。これらの取り組みで生産効率の向上や意思決定の迅速化、新たな価値創造が可能になるでしょう。

サプライチェーンの再構築と強靭化

近年の世界情勢変化により、製造業のサプライチェーンは大きな課題に直面しています。コロナパンデミックやウクライナ情勢によって、サプライチェーンの弱さが露呈しました。このため、効率重視から強さと柔軟性を兼ね備えたサプライチェーンへの再構築が進んでいます。

強靭化の第一歩は調達先の多様化と分散化です。特定の国や企業への依存度を下げることで、地政学リスクや災害の影響を最小限に抑えられます。経済産業省の調査では、中国からの国内回帰が進む一方、ASEAN諸国への移転も活発化しています。

また、在庫管理の見直しやサプライチェーン全体の可視化・追跡システムの導入も重要な取り組みです。これらの対策で突発的な供給途絶リスクに強く、かつ平時の効率性も維持できるサプライチェーン構築が可能になるでしょう。

スマートファクトリー化による生産性向上

第4次産業革命の一環として注目されるスマートファクトリーは、IoTやAIを製造工程に取り入れ、生産の自動化を目指す取り組みです。導入により三つの大きなメリットが期待できます。

まず生産性が向上します。工場内のデータをリアルタイムで分析し、非効率な工程を見つけて改善できるからです。次に技術継承が容易になります。ベテラン従業員の技術をデータ化することで、若手への継承がスムーズになるでしょう。

さらに設備管理が最適化されます。機械の状態を常に監視し、故障を事前に予測する「予知保全」が可能になるため、計画的なメンテナンスで稼働率アップとコスト削減が両立できるのです。

これらの取り組みは、特に労働力不足が深刻化する中で、持続可能な製造業の実現に貢献するでしょう。

製造業における第5次産業革命へ

第5次産業革命は、第4次産業革命のAIやIoT技術に加え、「人間中心」「環境との調和」「変化への対応力」を重視する新しい考え方です。欧州で2021年に提唱されたこの概念は、単に効率を上げるだけでなく、環境に優しく人の暮らしを豊かにする産業を目指しています。

日本でも「Society 5.0」として、技術を活用して社会問題を解決する構想が進められています。第5次産業革命では、地球環境を守りながら、人々の暮らしを支える新しい製造の形が生まれようとしています。

人とロボットの協働による新たな製造現場

新しい時代の工場では、人とロボットが同じ場所で一緒に働くようになっています。従来のロボットは安全のために柵の中で動いていましたが、最新の「協働ロボット」は人の近くでも安全に作業できます。センサーで人の接近を検知し、スピードを調整するなどの安全機能を持っているからです。

これにより、人の創造力とロボットの正確さを組み合わせた生産が可能になります。また、重い物の持ち上げや単調な作業をロボットが担当することで、働く人の負担も減ります。

当社でも、従来手作業や機械作業で行っていた工程を無人化・自動化する取り組みを進めており、大幅な省人化・効率化が実現しています。

少子高齢化で人手不足が進む日本では、こうした人とロボットの協力が今後ますます広がるでしょう。

今後伸びることが期待される製造業の種類

これからの時代に成長が見込まれる製造業として、「5つの分野」が注目されています。

まず、「次世代自動車関連」では、電気自動車(EV)への移行に伴い、部品の軽量化や電子化が進みます。

「半導体・電子部品関連」は、データセンターの拡大により安定した成長が続くでしょう。

「自動化設備関連」は、人手不足解消のためのロボットや無人搬送車の需要が高まっています。

「中食(総菜やレトルト食品)関連」は、共働き世帯の増加に伴い、市場が拡大中です。

そして、「脱炭素関連」は、地球環境に配慮した製品や設備の製造が伸びると予想されます。また、太陽光パネルなどの再生可能エネルギー関連製品も将来性が高い分野です。

変わりゆく製造業と次世代への挑戦

日本の製造業は高い技術力を持ちながらも、人材不足やデジタル化の遅れ、サプライチェーンの脆弱性など多くの課題に直面しています。これらを解決するには、技術継承の促進、DXの推進、スマートファクトリー化といった取り組みが不可欠です。

第5次産業革命の流れの中で、人間中心の考え方を取り入れた持続可能な製造業への転換が進み、次世代自動車、半導体、自動化、中食、脱炭素などの分野で成長が期待されています。こうした変化の中で、製造業に求められる人材の特徴も変化しています。ものづくりの現場で活躍できるのはどのような人材なのでしょうか? 製造業に向いている人の特徴とは で詳しく解説しています。

エアゾール製品の製造業として高い技術力と品質を誇る「株式会社三谷バルブ」は、こうした変化に対応しながら、持続可能な製造業のモデルとなるべく取り組みを進めています。日本の製造業の未来は、こうした挑戦を通じて課題を乗り越え、新たな価値創造に取り組む企業の力によって支えられていくといえるでしょう。