「プラスチックを燃やすとダイオキシンが出て危険」という話を耳にしたことはありませんか?実は、その認識には大きな誤解が含まれています。本記事では、プラスチック焼却の実態や、現代の焼却技術がどのように環境保全に貢献しているのかを、わかりやすく解説します。自由研究のテーマを探している学生の方や、「燃やすことで環境にどんな影響があるのか気になる」という方にもおすすめの内容です。正しい知識を知ることで、ごみの出し方や環境への向き合い方が、きっと変わってくるはずです。

プラスチックを燃やすと何が出る?発生する物質とその仕組み

プラスチックを燃やすと何が発生するのでしょうか。実は、燃焼の条件によって生成される物質は大きく異なります。適切な温度と酸素供給があれば、プラスチックは安全に処理できるのです。

しかし、不適切な条件下では有害物質が発生する可能性があります。ここでは、プラスチック燃焼のメカニズムと、発生する物質について詳しく見ていきましょう。

プラスチックの完全燃焼と不完全燃焼の違い

プラスチックが十分な酸素と高温で燃焼する「完全燃焼」では、理論上、二酸化炭素と水だけが発生します。例えば、ポリエチレンの完全燃焼は「C₂H₄ + 3O₂ → 2CO₂ + 2H₂O」という化学式で表されます。これは、炭素と水素が酸素と結びついて、無害な物質に変わることを意味しています。

一方、温度が低かったり酸素が不足したりする「不完全燃焼」では、未燃炭素やススなどが発生してしまいます。家庭での野焼きのような低温燃焼(300~400℃)は、まさにこの不完全燃焼の典型例。黒い煙が出るのは、プラスチックが完全に燃え切らずに、炭素の粒子が空気中に放出されているからなのです。

塩素を含むプラスチックから発生する塩化水素

すべてのプラスチックが同じように燃えるわけではありません。特に注意が必要なのは、ポリ塩化ビニル(PVC)やポリ塩化ビニリデン(PVDC)といった塩素を含むプラスチック。これらを燃やすと、刺激性のある塩化水素ガスが発生します。

塩化水素ガスは目や喉に強い刺激を与え、金属を腐食させる性質があります。また、大気中で水分と反応して塩酸となり、酸性雨の原因にもなるのです。不思議なことに、これらの塩素系プラスチックは燃えにくい性質を持っています。

火をつけても自分では燃え続けず、炎から離すとすぐに火が消えてしまうのです。つまり「燃えにくいから安全」と思いきや、実際に燃やしてしまうと有害なガスが出るという、ちょっと意外な特徴があるのです。

ダイオキシン類が生成される条件と温度

ダイオキシンという言葉を聞くと、多くの人が不安を感じるかもしれません。ダイオキシン類(PCDD、PCDF、コプラナーPCB)は、炭素・酸素・水素・塩素が300~400℃で加熱される際に、副生成物として発生する可能性があります。

実は「ダイオキシン」と一言で言っても、化学構造がわずかに異なる仲間が222種類も存在します。同じダイオキシンの仲間でも、毒性が強いものから、ほとんど無害なものまで様々なのです。

重要なのは、ダイオキシン類はプラスチック単体から発生するのではなく、塩素源(食品中の塩分やPVCなど)と不完全燃焼で生じた未燃炭素が結合することで生成されるという点。つまり、高温で完全燃焼させれば、ダイオキシン類の発生は防げるのです。

現代の焼却施設が800℃以上の高温燃焼を行っているのは、このメカニズムを踏まえた対策なのです。

プラスチック焼却における環境への影響

プラスチックを燃やすことで、私たちの環境にはどのような影響があるのでしょうか。大気汚染、地球温暖化、健康リスクなど、さまざまな観点から考える必要があります。しかし、現代の技術と適切な管理により、これらの影響は大幅に軽減されています。ここでは、プラスチック焼却の環境影響について、最新のデータを交えながら解説します。

二酸化炭素排出による地球温暖化への寄与

プラスチックは石油から作られているため、燃やすと確かに二酸化炭素が発生します。しかし、意外なことに、生ごみなどの水分を多く含む廃棄物だけを燃やそうとすると、助燃材として灯油や重油を大量に使用する必要があります。

適量のプラスチックが混ざることで、これらの助燃材の使用量を削減できるのです。プラスチックの燃焼カロリーは非常に高く、効率的な燃焼を助ける役割を果たします。

つまり、プラスチックを分別して別に処理するよりも、適切に管理された焼却炉で他のごみと一緒に燃やす方が、トータルでの二酸化炭素排出量を抑えられる場合があります。環境問題は単純ではなく、全体のバランスを考えることが大切なのです。

有害物質の大気汚染と健康リスクの実態

「ダイオキシンで健康被害が出る」という不安を持つ方も多いでしょう。しかし、環境省のデータによると、2021年度の日本人の平均的なダイオキシン類摂取量は約0.45pg-TEQ/kg/日。

これは、耐容一日摂取量(健康に影響がないとされる量)の4pg-TEQ/kg/日を大きく下回っています。ダイオキシン類には発がん性や内分泌かく乱作用があるとされていますが、現在の摂取レベルでは健康への影響は認められていません。

「毒性の強さ」と「摂取量」の両方を考慮することが重要で、青酸や一酸化炭素も空気中に微量存在しますが、量が少ないため問題にならないのと同じ原理です。科学的なデータに基づいて、過度な不安を持たずに適切に対処することが大切なのです。

参考:環境省|令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第2部 第5章 包括的な化学物質対策に関する取組 第1節 化学物質のリスク評価の推進及びライフサイクル全体のリスクの削減

現代の焼却技術による環境負荷の低減

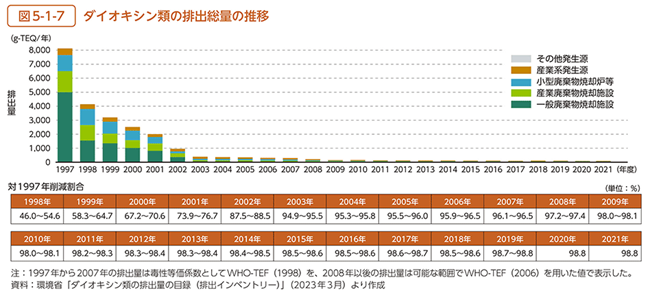

驚くべきことに、1997年から2021年にかけて、廃棄物焼却施設からのダイオキシン排出量は約200分の1(32g-TEQ)まで削減されました。これは、高温燃焼技術の導入と排ガス処理装置の改良によるもの。

出典:環境省|令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第2部 第5章 包括的な化学物質対策に関する取組 第1節 化学物質のリスク評価の推進及びライフサイクル全体のリスクの削減

現代の焼却炉は800~900℃の高温で燃焼させることで、ダイオキシン類の発生を根本から防いでいます。さらに、電気集じん機やバグフィルターといった物理的な集じん装置、アンモニアや消石灰による化学的な処理装置により、排ガスは徹底的にクリーンにされています。

つまり、適切に管理された焼却施設でプラスチックを処理することは、環境への負荷を最小限に抑える有効な方法となっているのです。

安全なプラスチック処理を実現する焼却炉の進化

現代の焼却炉は、もはや「ただ燃やすだけ」の設備ではありません。コンピュータ制御による精密な燃焼管理、多段階の排ガス処理、リアルタイムモニタリングなど、最先端技術の結晶となっています。

ここでは、プラスチックを含む廃棄物を安全に処理するための技術革新について詳しく見ていきましょう。

高温燃焼技術による有害物質の抑制

現代の焼却炉では「3Tの原理」と呼ばれる完全燃焼の法則が徹底されています。Temperature(高温:850℃以上)、Time(滞留時間:2秒以上)、Turbulence(乱流混合)の3つの要素を最適化することで、ダイオキシン類の生成を根本から防いでいます。

例えば、新設焼却炉では2次燃焼室の容積を36.2㎥、高さ約5.3mに設計し、燃焼ガスが確実に850℃以上で2秒以上滞留するよう工夫されています。さらに、コンピュータ解析により未燃炭素の動きを可視化し、完全に燃え尽きるまでの過程を最適化。まるで料理のレシピのように、完璧な燃焼条件が科学的に管理されているのです。

排ガス処理装置の役割と効果

燃焼後の排ガスは、複数の処理装置を通過してクリーンになります。まず、電気集じん機やバグフィルターが、煙に含まれる微細な粒子を99.9%以上除去。次に、アンモニアや苛性(かせい)ソーダ、消石灰といった薬品により、塩化水素などの酸性ガスを中和します。

さらに、2次・3次空気を吹き込むことで、万が一残った未燃ガスも完全に燃焼させます。これらの処理を経た排ガスは、大気に放出される前に連続モニタリングされ、基準値を超えることがないよう24時間体制で管理されています。

まさに、環境を守るための「見えない砦」が、私たちの生活を支えているのです。

ダイオキシン類対策特別措置法による規制強化

2000年に施行されたダイオキシン類対策特別措置法により、焼却施設の基準は大幅に強化されました。排ガスと排水の両方に厳格な基準が設けられ、2001年の廃棄物処理法改正では、燃焼室で850℃以上、2秒以上の滞留が義務付けられています。

この規制を受けて、全国の焼却施設では大規模な改良が実施されました。破砕機の設置によるごみの均一化、給じん機の改良による精密な燃焼制御、最新の燃焼制御装置の導入など、ハード・ソフト両面での進化が続いています。

法規制と技術革新の相乗効果により、日本の焼却技術は世界トップレベルの環境性能を実現しているのです。

プラスチック問題の誤解と真実

「プラスチックは燃やすと危険」という認識は、部分的には正しいものの、全体像を見ると誤解を含んでいます。科学的事実と感情的な不安のギャップを埋めることで、より建設的な環境対策が可能になります。ここでは、プラスチック燃焼に関する一般的な誤解を解き、正しい理解に基づいた対応について考えていきましょう。

プラスチック単体の燃焼は本当に危険なのか

意外かもしれませんが、単一のプラスチックを完全燃焼させた場合、理論上はダイオキシンのような有害物質は発生しません。プラスチック自体は主に炭素と水素からできており、十分な酸素と温度があれば、二酸化炭素と水に分解されるだけなのです。

問題となるのは、実際の廃棄物処理の現場。家庭ごみには、プラスチック以外にも生ごみ、紙、金属など様々なものが混在しています。これらが低温で不完全燃焼すると、塩素源と未燃炭素が反応してダイオキシン類が生成される可能性があります。

つまり、「プラスチックが悪い」のではなく、「不適切な燃焼条件が悪い」というのが正確な理解なのです。しかし毒性の強い物質でも、極めて微量であれば健康への影響はありません。

種類別プラスチックの燃焼特性と安全性

プラスチックと一口に言っても、その種類によって燃焼特性は大きく異なります。ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)は、ごみ袋やポリ袋の原料として使われる最も一般的なプラスチック。これらは塩素を含まないため、燃やしてもダイオキシンは発生せず、有害物質や悪臭もありません。

一方、ポリスチレン(PS)は燃えると大量の黒いススを出し、ポリ塩化ビニル(PVC)やポリ塩化ビニリデン(PVDC)は塩化水素ガスを発生させます。しかし、現代の焼却施設では、これらの特性を踏まえた処理が行われており、適切に管理すれば環境への影響は最小限に抑えられます。

大切なのは、それぞれの特性を理解し、適切な処理方法を選択することなのです。

プラスチック種類別の燃焼特性

| プラスチックの種類 | 燃焼特性 | 発生物質 | 環境への影響 |

|---|---|---|---|

| PE(ポリエチレン) | よく燃える | 二酸化炭素と水 | 有害物質・悪臭なし |

| PP(ポリプロピレン) | よく燃える | 二酸化炭素と水 | 有害物質・悪臭なし、塩素を含まないためダイオキシン発生なし |

| PET(ポリエチレンテレフタレート) | よく燃える | 二酸化炭素と水 | 有害物質・悪臭なし |

| PS(ポリスチレン) | 燃える | 黒いスス(大量) | 大気汚染の原因となる |

| PVC(ポリ塩化ビニル) | 自燃性なし、炎から離れると自己消火 | 塩化水素ガス、黒煙 | 刺激性ガス発生、焼却炉腐食、酸性雨の原因 |

| PVDC(ポリ塩化ビニリデン) | 自燃性なし、炎から離れると自己消火 | 塩化水素ガス、黒煙 | 刺激性ガス発生、焼却炉腐食、酸性雨の原因 |

適正な廃棄物処理がもたらす環境保全効果

現代の焼却施設では、厳格な管理により環境基準を大幅に下回る排出レベルを実現しています。さらに、プラスチックの適量混入は、助燃材の使用量を削減し、総合的な環境負荷を低減する効果もあります。

完全にプラスチックを排除するよりも、適切に混合して処理する方が、環境にとってプラスになる場合があるのです。

リサイクルと適正焼却を組み合わせることで、より持続可能な廃棄物処理システムが構築できます。リサイクルに適したプラスチックは資源として再利用し、汚れていたり複合素材だったりしてリサイクルが困難なものは、高度な焼却技術で安全に処理する。このような柔軟な対応が、真の環境保全につながるのです。

エアゾール技術が実現する環境配慮型社会への貢献

プラスチック問題への対応は、廃棄段階だけでなく製造段階からの取り組みも重要です。私たち三谷バルブでは、環境に優しい製品開発を通じて持続可能な社会の実現に貢献しています。

新型トリガーポンプ「NEW Tシリーズ」では、VOC(揮発性有機化合物)フリー、POMフリー、シリコンフリーを実現。有害物質の発生を根本から防ぐとともに、樹脂使用量を8%削減しました。さらに、2024年9月には「ISCC PLUS認証」を取得し、バイオマス原料や再生原料をサプライチェーン全体で適切に管理しています。

白河工場では太陽光発電システムを導入し、年間260トンのCO₂削減を達成。製造段階でもクリーンなエネルギーを選択しています。私たちは「変えるべきもの」と「変えてはいけないもの」を見極めながら、プラスチックの利点を活かしつつ環境負荷を最小限に抑える、責任ある製造業を目指しています。

– 関連記事 –