第二次産業は日本経済の重要な柱として、私たちの生活を支えています。この記事では、第二次産業の定義から具体的な業種、現在抱えている課題と未来への展望まで、データをもとに分かりやすく解説します。製造業や建設業に関心のある方、日本のものづくりの現状を知りたい方にお役立ていただける内容です。

第二次産業とは?定義と役割をわかりやすく解説

第二次産業とは、第一次産業で得られた原材料を加工して、新たな価値を持つ製品を生み出す産業のことです。経済学上の一般的な概念として、この定義が広く使われています。

日本の公式な統計分類(総務省『日本標準産業分類』)では、この第二次産業に「鉱業、採石業、砂利採取業」「建設業」「製造業」が当てはまります。これらの産業は、原材料に人の手や機械による加工を施すことで、より高い価値を持つ製品やサービスを作り出すという共通点があります。

産業分類の比較

| 産業分類 | 役割 | キーワード | 具体的な業種例 |

| 第一次産業 | 自然界から資源を採取 | 採取、栽培、漁獲 | 農業、林業、漁業 |

| 第二次産業 | 原材料を加工・製造 | 製造、加工、建設 | 製造業、建設業、鉱業 |

| 第三次産業 | モノやサービスの提供・流通 | 販売、輸送、通信、金融 | 小売業、運輸業、情報通信業 |

産業分類における第二次産業の位置づけ

「産業」とは、経済活動を性質ごとに分類したグループを指します。この分類は、経済の構造を理解し、政策立案や統計調査を効率よく行うために欠かせない仕組みです。

産業を分類する目的は主に2つあります。まず経済全体の構造変化を把握すること、そして国際的に産業構造を比較対照することです。第二次産業は、この分類体系で「加工・製造」を担う中核的な位置を占めています。

第二次産業の役割は「加工」による付加価値の創出

第二次産業の本質的な役割は、原材料(素材)を加工することで、より価値の高い製品(モノ)を生み出すことにあります。この「付加価値の創出」こそが、第二次産業が経済に与える最も重要な貢献といえるでしょう。

具体例で考えてみると、鉄鉱石という素材から自動車という製品への変化が分かりやすいでしょう。鉄鉱石そのものの価値は限られていますが、これを精錬し、加工し、組み立てることで、数百万円の価値を持つ自動車ができあがります。

また原油からプラスチック製品への変化も同様で、原油を化学的に処理して成形することで、日用品から工業部品まで多様な製品が生まれ、私たちの生活を豊かにしています。

第二次産業に分類される具体的な業種

第二次産業は主に「製造業」「建設業」「鉱業、採石業、砂利採取業」で構成されています。これらの業種は、それぞれ異なる方法で私たちの社会や経済で重要な役割を担っています。

製造業は私たちの日常生活に欠かせない製品を生産し、建設業は社会インフラの整備を通じて国づくりを支え、鉱業はすべての「ものづくり」の起点となる原材料を供給しているのです。以下で各業種の詳細を見ていきましょう。

製造業

製造業は、食料品から自動車、電子部品、医薬品まで、私たちの生活と経済活動に欠かせない製品群を幅広く手掛けています。この業種の特徴は、その製品の多様性と、高度な技術力が求められる点です。

私たちが日常的に利用するスマートフォンも、その内部には日本の高い技術力が結集した電子部品がたくさん使われています。半導体、液晶パネル、精密部品など、日本の製造業が世界をリードする分野の技術が、小さな端末の中に詰まっているのです。このように製造業は、目に見えない部分で私たちの生活を支える重要な産業といえます。

建設業

建設業は、住宅や商業施設といった建築物から、道路、鉄道、ダムといった社会基盤(インフラ)まで、国づくりを担う重要な産業です。私たちが安心して生活できる環境を整備し、経済活動の基盤を提供しています。

近年では従来の建設工事に加えて、防災・減災対策やインフラの老朽化対策、再生可能エネルギー施設の建設など、新たな社会的ニーズへの対応も求められています。特に気候変動対策や持続可能な社会の実現に向けて、建設業の役割はますます重要になっているのです。

鉱業

鉱業は、あらゆる工業製品の原材料となる鉱物資源を採掘・供給する、すべての「ものづくり」の起点となる産業です。鉄、銅、アルミニウムといった基本的な金属から、スマートフォンや電気自動車に欠かせないレアメタルまで、多様な資源を扱っています。

国内資源に乏しい日本では、海外での資源開発や権益確保も鉱業の重要な役割です。安定した資源供給を確保することは、製造業をはじめとする他の産業の発展にとって欠かせませんし、経済安全保障の観点からも極めて重要な意味を持っています。

データで見る日本の第二次産業の現状と課題

日本の第二次産業の現状を理解するには、客観的なデータに基づく分析が欠かせません。ここでは厚生労働省の「ものづくり白書」をはじめとする公的統計をもとに、就業者数の推移、労働力の高齢化、人手不足の深刻化、そして企業が取り組む新たな成長戦略について、多角的に分析していきます。

これらのデータは、日本の第二次産業が直面している課題と、それに対する取り組みの現状を浮き彫りにし、今後の展望を考える上で重要な指針となります。

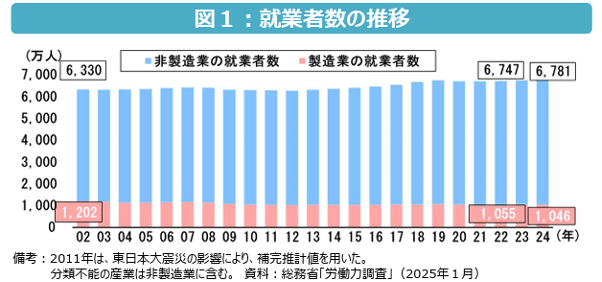

就業者数の推移と労働力の高齢化

製造業の就業者数は約1,046万人(2024年)と依然として巨大な雇用を支えています。この数字は日本の労働者の約7人に1人が製造業に従事していることを意味し、第二次産業が雇用面でも経済の重要な柱であることを示しています。

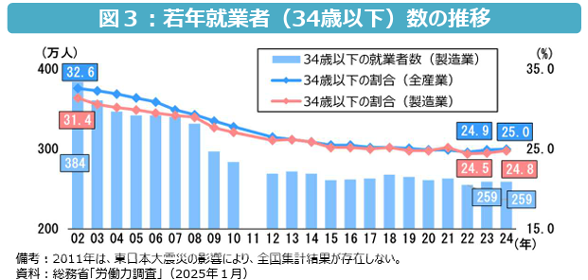

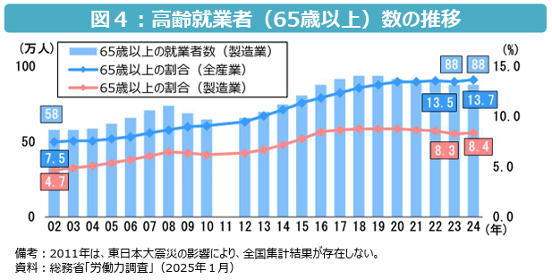

ただし長期的に見ると深刻な構造変化が進行しています。若年層(34歳以下)の就業者数は減少傾向にある一方で、高齢層(65歳以上)の就業者数は増加しており、「労働力の高齢化」がはっきりと表れているのです。2002年からの推移を見ると、この傾向は一貫して続いており、近年はほぼ横ばいで推移していますが、根本的な解決には至っていません。

この労働力の高齢化は、技術継承や生産性の維持といった観点から、製造業全体にとって大きな課題となっています。ベテラン技術者の退職により、長年培われた技術やノウハウが失われるリスクが高まっているからです。

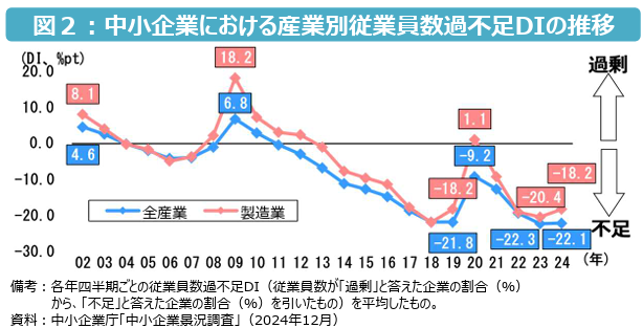

中小企業で特に深刻化する「人手不足」

「DIがマイナス」とは、従業員が「不足している」と答えた企業の割合が、「過剰だ」と答えた企業を大きく上回っている状態を表します。つまり多くの中小製造業が慢性的な人手不足に悩んでいる実情が、このデータから読み取れます。特に中小企業では大企業に比べて人材確保が困難な状況にあり、この格差は拡大傾向にあるのです。

DXと人材育成という新たな成長戦略

多くの企業が未来に向けて積極的に行動を起こしています。特に注目すべきは、約6割の企業が外部からの採用に頼るのではなく、「社内人材の活用・育成」によってDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しようとしている事実です。

これは前述の「指導する人材が不足」しているという課題に対する、企業の前向きな回答といえます。デジタル技術(DX)の導入を、単なる効率化の手段としてではなく、新たな人材育成の機会として捉えている企業の前向きな姿勢が表れています。

この取り組みは人手不足と技術革新という2つの課題を同時に解決する可能性を秘めているのです。

関連記事:日本の製造業の課題とは?現状や解決策・今後の展望を徹底解説

進化する日本のものづくり産業

日本の第二次産業は、伝統的な「ものづくり」の強みを活かしながら、最新技術の導入により新たな進化を遂げようとしています。第四次産業革命の波は製造業や建設業のあり方を根本から変革し、これまでにない可能性を切り開いています。

また厳しい国際競争の中にあっても、素材、電子部品、精密機器などの分野では、日本企業が世界トップクラスのシェアと技術力を維持し続けています。以下でこの変革の詳細と日本の競争優位性について詳しく見ていきましょう。

第四次産業革命がもたらす「ものづくり」の革新

AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、ロボティクスといった先端技術が、従来の製造業と建設業を大きく変革しています。スマートファクトリーと呼ばれる次世代工場では、設備同士がネットワークでつながり、リアルタイムでデータを収集・分析することで、これまでにない高度な自動化を実現しています。

これらの技術革新は人手不足の解消と生産性向上の両方に大きく貢献しているのです。従来は熟練作業者に頼っていた複雑な作業も、AIとロボットの組み合わせにより自動化が可能になり、24時間稼働による生産効率の向上も実現されています。

建設業においてもドローンを活用した測量や、AIによる工程管理など、デジタル技術の導入が急速に進んでいます。第四次産業革命は単なる技術的な進歩を超えて、第二次産業の新たな成長エンジンとなる可能性を秘めているのです。

世界市場で競争力を持つ日本の先端技術

厳しい国際競争の中にあっても、素材、電子部品、精密機器などの分野では、日本企業が世界トップクラスのシェアと技術力を維持しています。例えば半導体製造装置、産業用ロボット、炭素繊維、高機能材料など、他国では容易に代替できない高度な技術を持つ分野がたくさん存在します。

これらの分野では長年の研究開発の積み重ねと、現場での改善活動により培われた「匠の技」が、デジタル技術と融合することで、さらなる競争力の向上を実現しているのです。

日本の製造業の真の強みは単純な大量生産ではなく、高付加価値製品の開発・製造能力にあり、この優位性は今後も継続していくと期待されています。

ミタニは日本のものづくりを支えています

日本の第二次産業は人手不足や労働力の高齢化といった構造的な課題に直面している一方で、第四次産業革命による技術革新と、企業の積極的なDX推進により、新たな成長の可能性を見出しています。約6割の企業が社内人材の育成を通じてデジタル化に取り組む姿勢は、日本のものづくり産業の底力を示すものです。

このような時代の転換点において、三谷バルブは重要な役割を果たしています。1956年の創業以来、「一貫生産体制」により高品質なエアゾールバルブ・ポンプ製品を世に届け、人々の生活の質向上に貢献してきました。私たちは「未来を照らすチカラ」で、これからも明日をつくり続けます。

第二次産業の未来は伝統的な技術力と最新のデジタル技術を融合させ、持続可能で強靭な社会の実現に貢献することにあります。そしてそのビジョンを現実のものとするのは、現場で日々努力を重ねる企業と働く人々なのです。

ー 関連記事 ー