2030年までのSDGsの達成や、2050年までのカーボンニュートラルの達成に向けて、企業による環境に優しい取り組みが活発に行われています。その中でも代表的な取り組みの一つが、再生可能エネルギーの導入です。環境に優しいモノづくりを目指している私たちも、再生可能エネルギーの導入を進めてきました。

これからの時代のキーワードである再生可能エネルギーですが、どんな種類があるかや、日本での導入状況がどの程度なのかはご存じでしょうか?

今回は、私たちと一緒に再生可能エネルギーについての知識を深めてみましょう。

再生可能エネルギーとは?

再生可能エネルギーは、資源が枯渇せずに繰り返し利用できるエネルギーを指す言葉です。

再生可能エネルギーの主な特徴として、次の3つの要素が挙げられます。

資源が枯渇しないこと

現在使われているエネルギーのほとんどは、石油や石炭、天然ガスといった化石燃料を燃やして生み出されています。しかし、化石燃料はいつかは枯渇してしまう有限な資源であり、再生可能エネルギーではありません。

私たちの住む地球には、太陽光・風力・水力・地熱といった自然が生み出すエネルギーがたくさんあります。エネルギーによっては一時的に枯渇することもありますが、自然の活動などによって再生するので、なくなることはありません。

どこにでも存在すること

化石燃料の多くは採れる場所が限られています。特に日本は化石燃料が乏しいので、ほとんどを海外からの輸入に依存しています。エネルギーの安定供給という課題に加えて、輸送によって発生する温室効果ガスの問題もあります。

しかし、再生可能エネルギーは自然のエネルギーを使用しているので、あらゆる場所でエネルギー源を調達できます。立地によって向き不向きはあるものの、利用する場所の近くでエネルギーを生み出しやすいのが特徴です。

温室効果ガスを排出しないこと

化石燃料を燃やしてエネルギーを得る際には、大量の温室効果ガスが発生します。温室効果ガスは地球温暖化を始めとする気候変動の主な原因になっているので、削減しなければなりません。

しかし、太陽光・風力・水力・地熱といった再生可能エネルギーでは温室効果ガスは発生しないか、発生したとしても少量に抑えられます。そのため、化石燃料で生み出すエネルギーから、再生可能エネルギーへの置き換えが急がれているのです。

再生可能エネルギーにはどんな種類がある?

資源エネルギー庁によると、再生可能エネルギーには次のような種類があります。

今回は、日本で主に導入されている5つの再生可能エネルギーについて簡単にご紹介します。

1. 太陽光発電

太陽光発電は、太陽の光をエネルギーとして直接電気を生み出す発電方法です。既存の建物の屋根や壁といった未使用のスペースを有効活用でき、導入コストも比較的安いため、企業や家庭でも導入しやすいのが特徴です。一方で、発電量が天候に大きく左右されるのがデメリットといえます。

2. 風力発電

風力発電は、自然の風を利用して風車を回し、電気を生み出す発電方法です。太陽光発電に比べると発電効率が高く、昼夜を問わず発電できます。しかし、設置場所に制限があることや導入コストの高さから、企業での導入は難しいことが多いでしょう。日本では、洋上で風力発電を大規模に行って電力を供給することが検討されています。

3. 水力発電

水力発電は、水の流れを利用して水車を回し、電気を生み出す発電方法です。ダムでの大規模な発電が一般的ですが、河川や上下水道で発電するマイクロ水力発電(小水力発電)という方式もあります。水力発電は電気を安定的に生み出せますが、風力発電と同じく導入コストが課題でした。今後マイクロ水力発電が普及すれば、導入しやすくなるかもしれません。

4. 地熱発電

地熱発電の方式は大きく2種類あります。1つは、地下にある高温の蒸気を利用して発電用のタービンを回し、電気を生み出す方式で、もう1つは、温泉の熱を利用する方式です。いずれも火山国である日本ならではの発電方法であり、安定した電力供給が行えます。ただし、ほかの再生可能エネルギーに比べると発電できる立地がかなり限られるのがデメリットといえます。

5. バイオマス発電

バイオマスとは、動植物から生まれた生物資源のことです。たとえば、不要になった木材や穀物などがバイオマスの例として挙げられます。バイオマス発電では、バイオマスを燃やしたり、ガス化したりして電気を生み出します。燃やすと温室効果ガスが発生してしまいますが、バイオマスは成長途中に温室効果ガスを吸収しているので、実質的に排出量がゼロ(カーボンニュートラル)とみなされています。

日本の再生可能エネルギーの導入状況

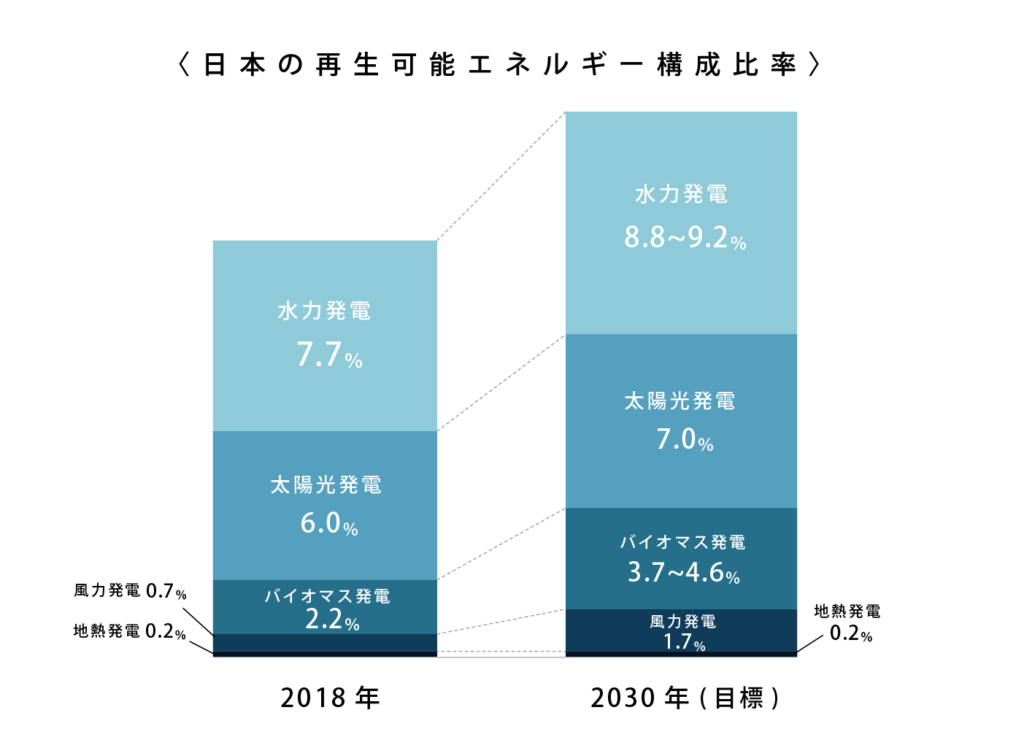

資源エネルギー庁が公表している資料によると、2018年度の日本の再生エネルギー電力比率は17%でした。また、2030年度の再生エネルギー比率を22〜24%まで延ばす目標も示されています。内訳は次のとおりです。

SDGsやカーボンニュートラルといった目標を考えると、再生可能エネルギーの比率はまだまだ延ばす必要があるといえるでしょう。政府主導の取り組みはもちろんですが、私たちのような企業の取り組みも重要になると考えています。

ミタニはどんな取り組みをしていくの

私たちミタニは、エアゾールバルブやディスペンサーポンプなどのメーカーとして、環境に優しいモノづくりを目指しています。再生可能エネルギーを導入してモノづくりによる消費電力をクリーンにしようと考え、茨城工場敷地内に太陽光パネルを設置しました。工場での消費電力によるCO2排出量を年間10%(約65トン)削減することを目標に、取り組みを進めていきます。

また、2022年2月、ディスペンサーポンプの生産拠点であるミタニ白河工場において太陽光発電システムと蓄電池の稼働がスタートしました。