フードロス(食品ロス)は、世界的に深刻な社会課題となっており、日本でも年間464万トンもの食料が廃棄されています。本記事では、フードロスの基本的な定義から現状、原因まで分かりやすく解説し、家庭でできる具体的な対策15選をご紹介します。フードロスを削減したい方、環境問題や家計負担を軽減したい方にとって、実践的で役立つ情報をお届けしています。

フードロス(食品ロス)とは?基本を分かりやすく解説

フードロスとは、「まだ食べられるのに捨てられてしまう食品」のことを指します。野菜の皮や魚の骨といった本来食べられない部分ではなく、安全で美味しく食べられる状態にも関わらず、何らかの理由で廃棄される食品が対象となります。

この「本来食べられるのに捨てられる」という点が、フードロスを理解する上で最も重要なポイントです。単なる生ごみや食品廃棄とは明確に区別され、社会全体で解決すべき課題として位置づけられています。

国が定める「食品ロス」の定義とは

「フードロス」と「食品ロス」という2つの表現を目にして、違いが気になる方も多いのではないでしょうか。実は、農林水産省が定める公式な定義では「本来食べられるのに捨てられてしまう食品」を「食品ロス」と表現しています。

一方で「フードロス」も一般的に同じ意味で使われることが多く、メディアや日常会話では両方の表現が混在しているのが現状です。本記事でも、「フードロス」と「食品ロス」は同じ意味として扱います。

「食品廃棄」全体との関係性

「食品廃棄物」は、食品の製造や消費の過程で発生する廃棄物全体を指します。これには、食べられない骨や種、皮といった「もともと食用ではない部分」も含まれています。

一方、フードロスは食品廃棄物全体の中でも、「本来食べられたはずの部分」のみを指すため、より限定的な概念となります。つまり、フードロスは食品廃棄物の一部分であり、削減可能な無駄な廃棄を表しているのです。

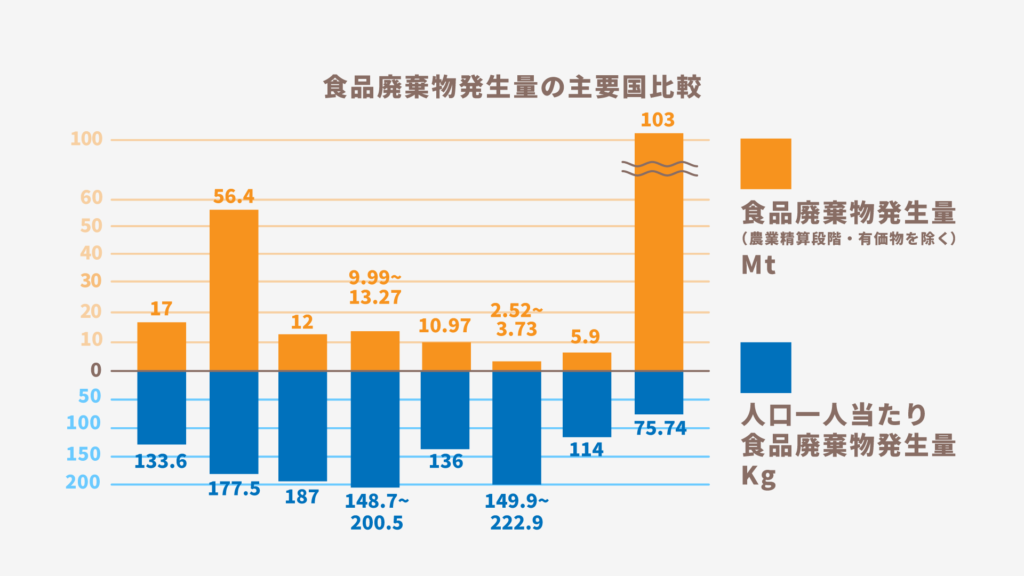

世界的に見ると、各国の食品廃棄物発生量は人口によってまばらですが、どの国も人口1人当たりの廃棄量は少なくありません。

日本と世界のフードロスの深刻な現状

フードロスは日本だけでなく、世界規模で深刻な問題となっています。国連の持続可能な開発目標(SDGs)でも重要な課題として取り上げられており、各国が削減に向けて取り組みを進めています。以下では、日本と世界それぞれの現状について詳しく見ていきましょう。

日本のフードロスの現状

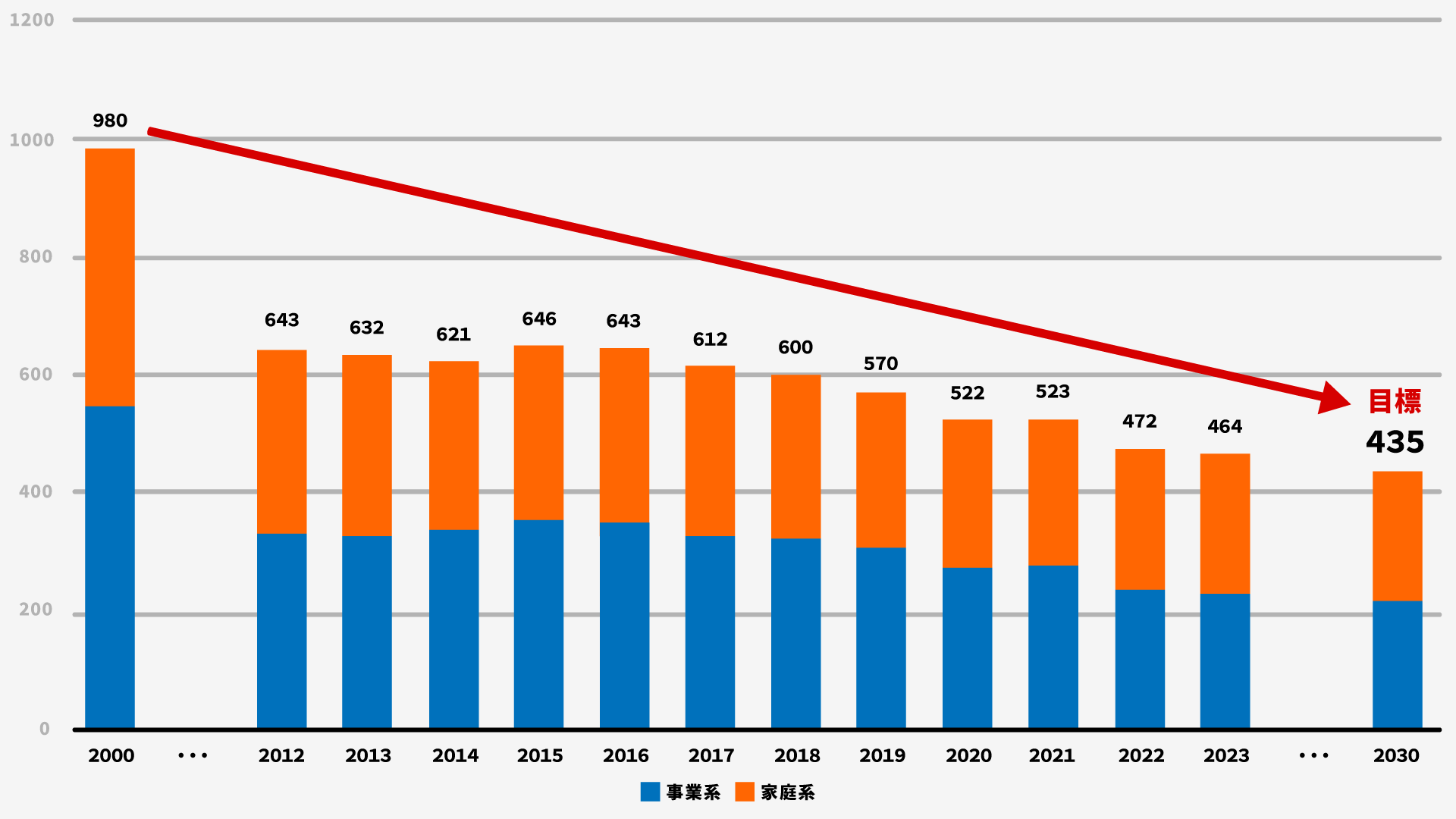

農林水産省が発表した最新データ(2023年度)によると、日本のフードロス量は年間約464万トンに達しています。この数字を身近な例で表すと、日本人1人当たり年間約37kg、毎日お茶碗1杯分(約100g)の食品を捨てていることになります。

内訳を見ると、事業系が231万トン、家庭系が233万トンとほぼ半々の割合となっており、家庭からのフードロスも決して少なくないことが分かります。

この問題は世界的な課題でもあり、SDGs(持続可能な開発目標)のターゲット12.3では「2030年までに世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させる」という目標が掲げられています。日本もこの国際目標に基づき、2019年に「食品ロス削減推進法」を制定し、具体的な削減目標を設定しました。

当初の目標では、2000年度比で2030年度までに事業系・家庭系ともに50%削減を目指していました。しかし、事業系については2022年度推計で8年前倒しで目標を達成したため、新たに60%削減という更なる高い目標を設定しています。

一方、家庭系についても着実に減少傾向にあり、50%削減目標の早期達成が期待されています。

参照:環境省「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和5年度)の公表について」

参照:日本ユニセフ協会「目標12のターゲット」

世界のフードロスの現状

国際連合食糧農業機関(FAO)のデータによると、世界全体では年間約13億トンもの食品がロスとなっており、これは生産量の約3分の1に相当する膨大な量です。驚くべきことに、世界では9人に1人が飢餓に苦しんでいる一方で、これほど大量の食料が無駄に廃棄されているという深刻な不均衡が存在しています。

興味深いのは、先進国と途上国では発生理由が大きく異なることです。先進国では消費段階での廃棄が多い一方、開発途上国では、技術不足での損失が目立ちます。

例えば、収穫ができない、流通環境や保存設備、加工施設などインフラが整っておらず市場に出回る前に腐ってしまうなど、やむをえず捨ててしまう事が多いのです。

フードロスの3つの大きな問題点

「なぜフードロスが問題なのか」を理解するためには、その影響を具体的に知ることが重要です。フードロスが社会に与える影響は、環境、経済、社会・倫理という3つの側面から捉えることができます。それぞれの問題点を詳しく見ていきましょう。

【環境への影響】地球温暖化や資源の無駄遣い

フードロスは環境に深刻な悪影響を与えています。まず、食品を生産するためには大量の水、土地、エネルギーといった貴重な資源が必要です。これらの資源を使って作られた食品が捨てられることは、資源の無駄遣いに直結します。

さらに深刻なのは、廃棄された食品を焼却処分する際に発生する温室効果ガスの問題です。2022年度のフードロス量(472万トン)を基に推計すると、年間で約1,046万トンのCO2が排出されています。

世界規模で見ると、温室効果ガス排出量の8〜10%がフードロス関連から発生しているとされており、地球温暖化への影響は無視できません。

また、埋立地の容量がひっ迫している日本において、削減可能な食品廃棄物の増加は持続可能な廃棄物管理の観点からも重要な課題となっています。

参照:消費者庁「食品ロスによる経済損失及び温室効果ガス排出量の推計結果」

参照:国際農林水産業研究センター(JIRCAS)「Food Waste Index Report 2021」

参照:消費者庁「食品ロス削減ガイドブック」

【経済的な影響】家計や国の大きな損失

フードロスは経済面でも大きな損失を生み出しています。家庭レベルでは、購入したものの結局使わずに捨ててしまった食品の購入費用が無駄になります。

国全体で見ると、フードロスを含む廃棄物の処理には年間約2.1兆円という多額の税金が投入されています。これは本来であれば他の公共サービスや社会保障などに活用できた貴重な財源です。

フードロスを削減することで、こうした処理費用を抑制し、より有効な用途に予算を振り向けることが可能になります。

【社会・倫理的な影響】世界の食料不均衡

フードロスの問題は、社会的・倫理的な観点からも深刻な課題を提起しています。前述したように、世界では9人に1人が飢餓に苦しんでいる一方で、豊かな先進国では大量の食料が日常的に廃棄されています。この極端な不均衡は、食料の分配システムや消費のあり方について根本的な問題を投げかけています。

日本国内でも、7人に1人の子どもが貧困状態にあり、十分な食事を摂れない家庭が存在します。その一方で、まだ食べられる食品が大量に捨てられているという現実は、食の公平性や社会正義の観点から看過できない問題となっています。

フードロス削減は、こうした社会の不平等を少しでも是正する取り組みとしても重要な意味を持っているのです。

なぜ起きる?フードロスの主な原因

フードロスの効果的な削減策を考えるためには、まずその原因を正確に把握することが重要です。フードロスは発生場所によって「事業系」と「家庭系」の2つに大別され、それぞれ異なる要因によって生じています。以下では、各段階での具体的な原因について詳しく解説していきます。

事業系フードロスの原因

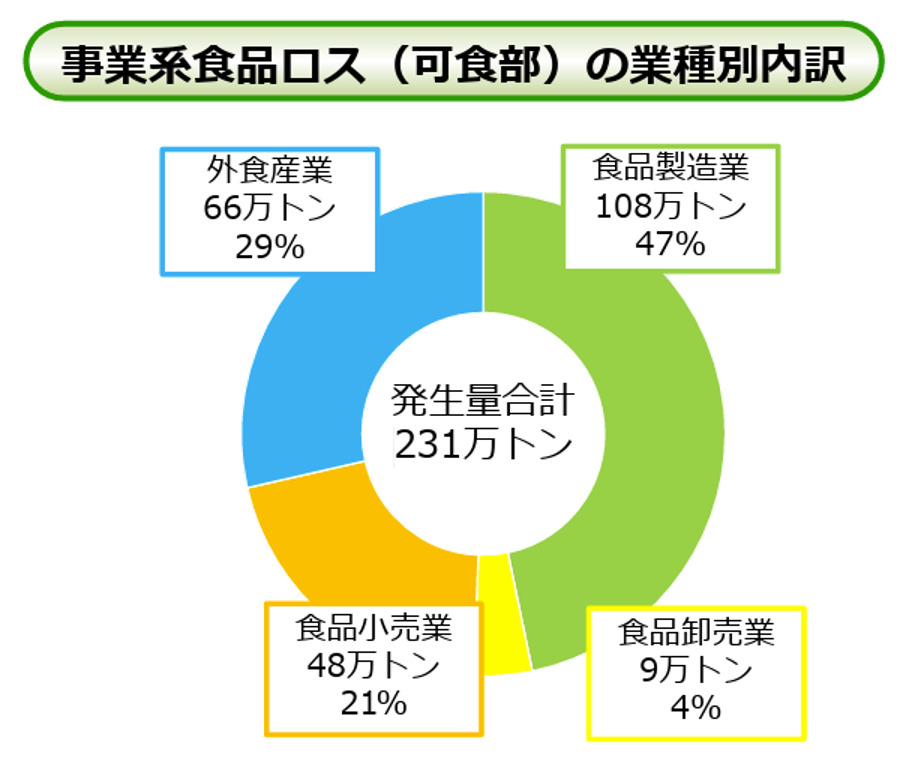

事業系フードロスは、食品関連事業者から発生するロスを指し、231万トン(2023年度)を占めています。業種別の内訳を見ると、食品製造業が108万トンと最も多く、続いて外食産業66万トン、食品小売業48万トン、食品卸売業9万トンとなっています。

「食品製造業」では、製造過程でのロスや品質管理上の問題、加工トラブル・調理ミス、賞味・消費期限切れ、作りすぎなどによる廃棄が発生しています。

「外食産業」では、顧客の食べ残しや予約キャンセルによる食材の廃棄が大きな要因となっています。特にコース料理や宴会などでは、提供量と実際の需要にギャップが生じやすい傾向があります。

「食品小売業」では、日本独特の商慣習である「3分の1ルール」による納品期限切れや、需要予測のズレによる売れ残り、パッケージの印字ミスなどが主な原因となっています。

「食品卸売業」では、流通過程での返品や期限切れによる廃棄が発生しています。卸売段階では比較的少ない量ですが、サプライチェーン全体の効率化が課題となっています。

家庭系フードロスの原因

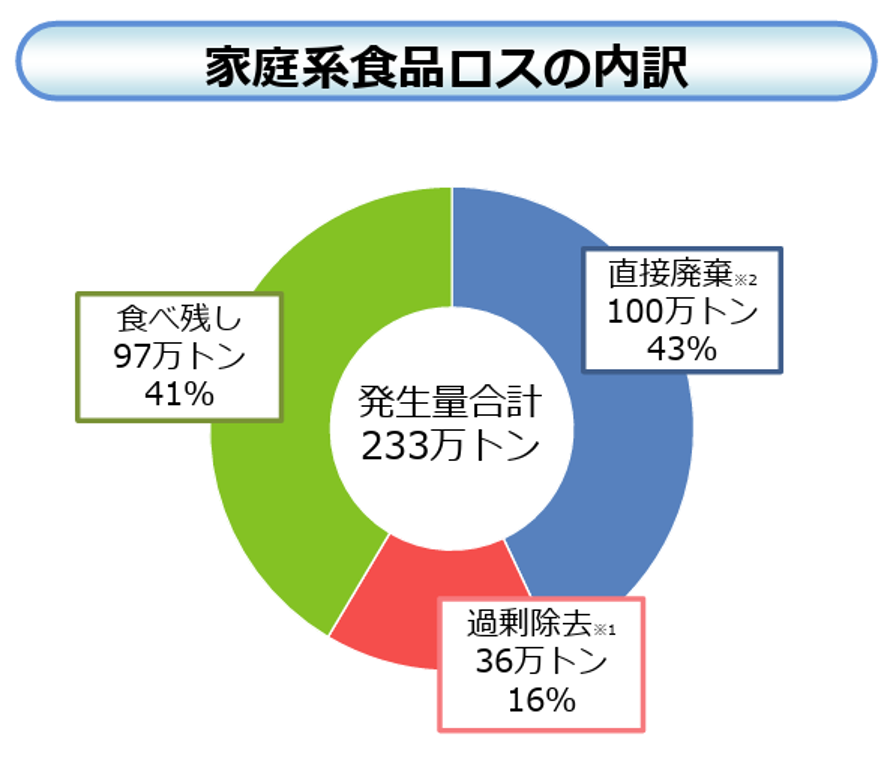

家庭系フードロスは233万トン(2023年度)を占めており、事業系とほぼ同等の量が発生しています。家庭でのフードロスの内訳を見ると、食べ残しが最も多く、続いて直接廃棄、過剰除去の順となっています。

家庭でのフードロスの3つのパターンについて詳しく見ていきましょう。

※1: 野菜の皮を厚くむき過ぎるなど、食べられる部分が捨てられている

※2: 未開封の食品が食べずに捨てられている

食べ残しは、作りすぎや好き嫌い、体調不良などによって生じます。「家族の分を多めに作ったが結局余ってしまった」「子どもが急に食べなくなった」といったケースが典型例です。調理した料理を完食できずに廃棄してしまう、家庭系フードロスで最も多いパターンです。

直接廃棄(手つかずの食品を捨てること)は、賞味期限や消費期限が過ぎて使用せずにそのまま廃棄することです。「特売でつい買いすぎて、冷蔵庫の奥で忘れてしまった」「いつか使おうと思って保存していたが、気づいたら期限が切れていた」といった経験は多くの人にあるでしょう。

過剰除去とは、調理の際に野菜の皮を厚く剥きすぎたり、食べられる部分まで切り取ったりすることです。例えば「人参の皮を分厚く剥いてしまう」「キャベツの外葉を何枚も捨ててしまう」「大根の皮を厚くむきすぎる」などがこれにあたります。 これらの原因を知ることで、私たち一人ひとりが日常生活の中でできる対策が見えてきます。

今日からできる!家庭のフードロス対策15選

家庭でのフードロス削減は、私たち一人ひとりができる重要な環境・社会貢献活動です。ここでは、日常生活の中で今日から実践できる具体的な対策を、「買い物」「保存・調理」「外食」の3つのシーンに分けて15項目ご紹介します。それぞれの対策について、なぜフードロス削減に効果があるのかという理由も併せて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

【買い物編】買いすぎを防ぐ5つのコツ

買い物時の工夫は、フードロス削減の第一歩となります。計画的な買い物により、無駄な購入と後の廃棄を防ぐことができます。以下の5つのコツをご覧ください。

| ・冷蔵庫の中身をスマホで撮ってから買い物に行く。 ・必要なものだけを買う「買い物メモ」を作成する。 ・「安いから」という理由でまとめ買いをしない。 ・お店の棚の手前にある商品から取る「てまえどり」を意識する。 ・バラ売りや量り売りを積極的に利用する。 |

特に「てまえどり」は、賞味期限の近い商品から購入することで店舗での廃棄を防ぎ、社会全体のフードロス削減に貢献できる取り組みです。

【保存・調理編】食材を無駄にしない7つの工夫

食材の適切な保存と調理法を身につけることで、フードロスを大幅に削減できます。家庭系フードロスの3つの主要因(食べ残し、直接廃棄、過剰除去)すべてに対して効果的なアプローチが可能です。詳しくは以下の7つの工夫をご覧ください。

| ・野菜の皮や芯も活用するレシピに挑戦する(リメイク料理)。 ・正しい方法で食材を保存する(冷凍、冷蔵、常温の使い分け)。 ・使いきれない食材は早めに冷凍保存する。 ・冷蔵庫の中を整理整頓し、見やすくする。 ・家族が食べきれる量だけ作る。 ・賞味期限と消費期限の違いを正しく理解する。 ・余った料理はリメイクする。 |

野菜の皮や芯の活用は「過剰除去」を直接減らす効果があります。大根の皮できんぴら、ブロッコリーの芯でスープなど、本来捨てがちな部分も栄養価の高い立派な食材として活用できます。

さらに、正しい保存方法を実践することで食材の鮮度が長持ちし、「直接廃棄」を防げます。

また、冷蔵庫の整理整頓により食材の存在を忘れることがなくなり、重複購入や期限切れを避けられます。

賞味期限と消費期限の違いを正しく理解することは、無駄な廃棄を防ぐ重要なポイントです。以下の表で確認してみましょう。

【賞味期限と消費期限の違い】

| 項目 | 賞味期限 | 消費期限 |

| 意味 | 品質が変わらず、おいしく食べられる期限 | 安全に食べられる期限 |

| 対象食品 | スナック菓子、カップ麺、缶詰、ペットボトル飲料など、比較的長く保存できる食品に表示 | 弁当、サンドイッチ、生肉、生魚、生菓子など、傷みやすい食品に表示 |

| 期限が過ぎたら? | すぐに食べられなくなるわけではありません。見た目や匂いなどで個別に判断し、食べられるかどうかを検討しましょう。 | 食べるのは安全でない可能性があるため、避けるべきです。 |

【外食編】食べ残しを減らす3つの心がけ

外食時の心がけも、社会全体のフードロス削減に大きく貢献します。以下の3つの心がけをご覧ください。

| ・食べきれる量を注文する(小盛りメニューの活用)。 ・食べきれなかった場合は、お店に持ち帰り(ドギーバッグ)が可能か確認する。 ・宴会などでは「3010運動」を意識する。 |

「3010運動」とは、宴会開始後30分間と終了前10分間は自席で料理を楽しみ、食べ残しを減らす運動です。乾杯や歓談の時間と食事の時間を明確に分けることで、料理を無駄にしない配慮ができます。

フードロス削減に向けた企業の取り組みと新しい技術

フードロス削減は個人の取り組みだけでなく、企業や社会全体で推進すべき重要な課題です。近年、様々な業界で革新的な取り組みが展開されており、技術の進歩とともに新しい解決策も生まれています。以下では、社会全体の動向と注目すべき最新技術について詳しく見ていきましょう。

社会全体で広がるフードロス削減の動き

フードロス削減は、もはや個人の意識や努力だけで解決できる問題ではなく、社会システム全体で取り組むべき構造的課題として認識が広がっています。各業界では、それぞれの立場からアプローチする動きが活発化しており、革新的な取り組みが次々と生まれています。

流通・小売業界では、消費者への「てまえどり」の呼びかけが全国的に展開されているほか、AI(人工知能)を活用した需要予測システムの導入により、発注精度の向上と売れ残り削減を実現する企業が増加中です。コンビニエンストアやスーパーマーケットでは、気象データや地域イベント情報なども組み合わせ、従来以上に精密な需要予測を可能にしました。

製造業界では、これまで「規格外」として廃棄されていた野菜や果物を加工品に活用する動きが加速しています。形が不揃いでも味や栄養価に問題のない農産物を、ジュースやスープ、乾燥野菜などの商品として再利用する取り組みが注目を集めており、新たなビジネスモデルとしても期待されています。

新しいサービスの分野では、フードシェアリングサービスが急速に普及しています。余剰食品と消費者を直接つなぐ仕組みにより、従来は廃棄されていた食品に新たな販路が生まれ、企業の収益確保と消費者の節約、そして環境保護という三方良しの関係が実現されているのです。

テクノロジーで解決へ!長期保存を可能にする「BOV」と「スプレーフード」

フードロス対策として「食品を長持ちさせる」というアプローチが重要であり、その中でもミタニの技術である「BOV(バッグオンバルブ)」を革新的な保存技術として紹介します。

BOVとは、食品を特殊な袋に密封し、酸化の原因となる空気を完全に遮断する画期的な保存システムです。この技術により、食品の鮮度を長期間保つことが可能になり、従来の保存方法と比較して食品の酸化を防ぎ、長期保存を実現できます。

そして、そのBOV技術を活用した製品として「スプレーフード」があります。スプレーフードとは、食用油や調味料、食品香料などをスプレー容器から噴射できる形にした全く新しい食品です。まるでコスメのように押すだけで、ミスト状やストレート状に液体を均一に噴射することができます。

商品の例として、いばらきデザインセレクション2024に選定された「牛久産なたね油フレーバーオイル」があります。スプレーフードは、フードロスという社会課題に対する一つの新しい答えです。

一人ひとりの意識が、未来の食を変える

フードロス問題は確かに深刻な課題ですが、決して解決不可能な問題ではありません。この記事でご紹介してきたように、私たち一人ひとりの小さな行動が積み重なることで、やがて大きな変化を生み出していきます。

冷蔵庫の中身を確認してから買い物に行く、食材を最後まで使い切るレシピを試してみる、外食では食べられる分だけ注文するといった日常のちょっとした工夫が、地球環境の保護と持続可能な社会の実現につながっています。

三谷バルブは、1956年の創業以来約70年にわたり、エアゾールバルブ技術の先駆者として産業界の発展に貢献してきました。近年では、独自のBOV技術を活用したスプレーフード事業を通じて、フードロス削減という社会課題の解決に取り組んでいます。

この技術により食品の長期保存が可能になり、家庭でのフードロス削減に新たな選択肢を提供しています。

フードロス削減への第一歩は、まず現状を把握することから始まります。今日から冷蔵庫の中身をチェックしてみませんか?期限が近い食材があれば優先的に使い、計画的な食事作りを心がけてみてください。あなたの小さな行動が、豊かで持続可能な食の未来を築く力になるのです。

- 関連記事 -