環境問題への関心が高まる中、注目を集めているバイオマスプラスチック。この記事では、バイオマスプラスチックの基本概念から、生分解性プラスチックとの違い、環境への貢献、現在の課題まで、初心者でも理解しやすく解説します。持続可能な社会の実現に向けて、バイオマスプラスチックがなぜ重要なのかを知りたい方に役立つ情報を提供いたします。

植物由来のバイオマスプラスチックとは

環境配慮型の素材として注目を集めているバイオマスプラスチック。地球温暖化や化石資源の枯渇といった社会課題の解決策として期待されており、従来のプラスチックに代わる新しい選択肢として普及が進められています。

ここでは、バイオマスプラスチックの基本的な概念と、類似する用語との違いについて詳しく解説します。

バイオマスプラスチックの定義

バイオマスプラスチックとは、植物などの再生可能な有機資源(バイオマス)を原料として作られるプラスチックです。従来のプラスチックが枯渇性資源である石油を原料とするのに対し、バイオマスプラスチックは持続的に再生産が可能な資源から製造される点が根本的に異なります。

日本バイオプラスチック協会(JBPA)では、バイオマスプラスチックを「原料として再生可能な有機資源由来の物質を含み、化学的又は生物学的に合成することにより得られる高分子材料」と定義しています。この定義により、従来の石油依存から脱却し、環境負荷の低減を目指すプラスチックとしての位置付けが明確になっています。

参考:日本バイオプラスチック協会(JBPA)|バイオマスプラスチック入門

「バイオプラスチック」との関係性

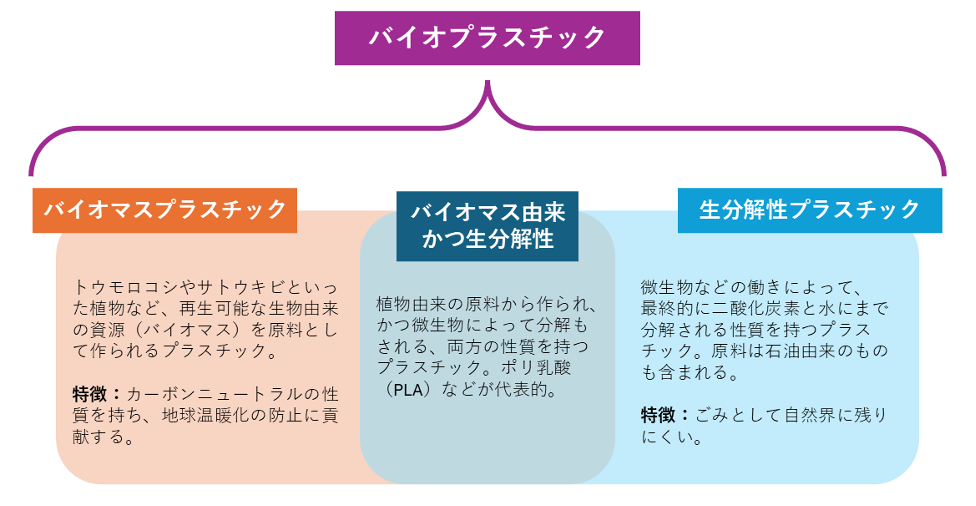

「バイオプラスチック」は、「バイオマスプラスチック」と「生分解性プラスチック」という2つの異なる特性を持つプラスチックの総称です。バイオマスプラスチックは、バイオプラスチックの一種という位置付けになります。

両方の特性を持つプラスチック(バイオマス由来かつ生分解性)もあれば、片方だけの特性を持つプラスチックも存在しており、それぞれの目的や用途に応じて適切に選択する必要があります。バイオプラスチック全体として、環境負荷低減への貢献が期待されています。

必ずしも分解されるわけではない「生分解性プラスチック」との違い

バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックは、しばしば混同されますが、それぞれ異なる特性を持っています。バイオマスプラスチックの目的が「植物由来の原料を使うこと」であるのに対し、生分解性プラスチックの目的は「微生物などによって分解されること」です。

バイオマスプラスチックの中には、生分解性を持つものと持たないもの(非生分解性)があります。一方で、生分解性プラスチックの中にも、石油を原料とするものが存在するため、両者の定義はイコールではありません。

【生分解性プラスチックの原料による分類例】

| 樹脂の種類 | 主な原料 | 原料の由来 |

|---|---|---|

| PLA(ポリ乳酸) | トウモロコシ、サトウキビ | バイオマス由来 |

| PBAT(ポリブチレンアジペートテレフタレート) | 1,4ブタンジオール、アジピン酸、テレフタル酸 | 化石資源(石油)由来 |

| PBS(ポリブチレンサクシネート) | 1,4ブタンジオール、コハク酸 | 化石資源(石油)由来 |

バイオマスプラスチックが持つ環境へのメリット

バイオマスプラスチックは、地球温暖化と化石資源枯渇という2つの重要な課題に対して有効な解決策として期待されています。日本政府も「プラスチック資源循環戦略」の中で、2030年までに約200万トンのバイオマスプラスチック導入を目標として掲げており、その環境的価値が高く評価されています。

CO2排出抑制に繋がる「カーボンニュートラル」の考え方

バイオマスプラスチックの最大のメリットは、「カーボンニュートラル」の実現です。原料となる植物が成長過程で光合成によってCO2を吸収するため、製品を焼却処分した際に排出されるCO2と相殺され、大気中のCO2濃度を上昇させないという仕組みがあります。

従来の石油由来プラスチックが製造から廃棄までのライフサイクル全体でCO2を排出し続けるのとは対照的です。バイオマスプラスチックでは、植物の光合成による吸収と焼却時の排出がバランスすることで、実質的にCO2の増加を抑制できるとされています。

2020年10月の「2050年カーボンニュートラル宣言」以降、この言葉を耳にする機会が増えました。達成は容易ではありませんが、ミタニもその実現に向けて取り組みを進めています。

枯渇が懸念される化石資源への依存度を低減

プラスチックの主原料である石油は、限りある化石資源であり、将来的な枯渇が懸念されています。比較的短いサイクル(1〜10年)で再生産が可能な植物などを原料とすることで、化石資源の消費を抑制できるというサステナビリティの観点からのメリットがあります。

化石資源への依存度を低減させることは、エネルギー安全保障の向上にもつながり、持続可能な社会を構築する上で重要な要素となっています。バイオマスプラスチックは、こうした長期的な視点からも価値のある選択肢といえるでしょう。

プラスチックは現代社会に欠かせない素材ですが、その原料や製造方法は意外と知られていません。この記事では、プラスチックの原料と製造工程をわかりやすく解説します。

バイオマスプラスチックの主な種類と植物由来の原料

バイオマスプラスチックには様々な種類があり、原料や製法によって分類されます。どのような植物から、どのようにしてプラスチックが作られるのか、その仕組みと身近な製品への応用例を含めて理解することで、バイオマスプラスチックの可能性をより具体的に把握できます。

バイオマス原料の使用割合による分類

バイオマスプラスチックは、原料の構成によって大きく2つのカテゴリーに分類されます。

第一は、原料のすべてをバイオマスでまかなう「全面的バイオマス原料プラスチック」で、トウモロコシから作られるポリ乳酸(PLA)や、植物デンプンを原料とする変性澱粉樹脂などがその代表例でしょう。これらは100%植物由来であるため、焼却しても大気中のCO2を増やさない「カーボンニュートラル」な素材として注目されています。

第二は、バイオマス原料と石油由来原料を組み合わせて製造される「部分的バイオマス原料プラスチック」であり、サトウキビ由来の原料を一部に使用したバイオPETなどがあります。

このように部分的にバイオマス原料を使用する製品でも、環境負荷を削減する効果は科学的に証明されており、現実的な環境改善手段として高く評価されているのです。そのため、製造コストや技術的な制約を考慮しながら、段階的にバイオマス比率を高めていくアプローチが採用されることも少なくありません。

主に使われる原料と製造方法の概要

主な原料として、トウモロコシやサトウキビの糖、トウゴマなどの植物油が使われます。食料との競合を避けるため、家畜用飼料のトウモロコシや、砂糖を作る際の副産物である廃糖蜜の利用も少なくありません。

製造方法は「発酵法」と「化学合成法」に大別でき、前者はサトウキビなどを発酵させて作る手法です。一方、後者の化学合成法では、廃食用油や製紙工程の副生成物を原料として活用する技術開発も進んでいます。

バイオマスプラスチックの普及に向けた課題と新たな管理方式

環境メリットの多いバイオマスプラスチックにも、普及に向けた課題が存在します。コストや性能面の課題を解決し、より効率的にバイオマスプラスチックを社会に普及させるための新しい考え方や管理システムが注目されており、技術的な課題と社会的な仕組みの両面からアプローチが進められているのです。

コストや耐久性における現在の課題

バイオマスプラスチックの普及には、依然としていくつかの課題があります。

最大の障壁はコスト面で、製造プロセスが複雑なため、従来の石油由来プラスチックよりも高価になる傾向があります。環境省の報告によれば、バイオPEは約3倍、バイオPETでも約1.5倍の価格が現状です。

また、耐久性や耐熱性など性能面でも、素材によっては従来のプラスチックに劣る場合があり、用途が限定されることもあります。すべての製品で代替が可能というわけではありません。

こうした課題の解決に向けて、現在も研究開発が進められています。機能の点で言えば、「木くず(非可食資源)」を原料とした飲料用ペットボトルの試作品や、植物由来でありながら自動車部品にも使われるほど高強度な新素材などが登場しています。まだコスト面の課題は残るものの、技術革新によって将来的な改善が期待されています。

三谷バルブでも、非食料資源である木粉を原料とした成形材料「CXP」に注目しています。従来のプラスチックと比較して木の温かみを持ちながら、成形精度や耐久性を両立できるのが特長です。CXPはコスト課題を解決するものではありませんが、石油由来原料に依存しない新たな素材の可能性を示す取り組みとして、サステナブルな素材開発の一環となっています。 ネイチャートップについての記事はこちら

普及を後押しする「マスバランス方式」という考え方

バイオマス原料と石油由来原料を製造工程で混合し、投入したバイオマス原料の量に応じて、製品の一部を「バイオマス100%」とみなして管理・販売する「マスバランス方式」が注目を集めています。

この方式により、既存の設備を活用しながら効率的にバイオマス製品を供給でき、コストを抑えながら普及を加速させることができます。従来の石油由来プラスチックと同等の品質・機能を保持しながら、環境負荷の低減を実現する現実的なアプローチとして評価されています。

「マスバランス方式」について詳しく知りたい方は以下の記事もお読みください。

最近、「バイオマス由来」と表示された製品をよく見かけますが、その成分が必ずしも100%植物由来とは限りません。そこで注目されるのが「マスバランス方式」です。この記事では、その仕組みやメリット、課題をわかりやすく解説します。

三谷バルブが推進するサステナブルな製品開発

バイオマスプラスチックの普及には、原料の信頼性を担保する認証制度と、それらを活用する企業の積極的な取り組みが不可欠です。国際的な認証を取得し、環境配慮型製品の開発を推進する企業の取り組みは、消費者が信頼して環境に優しい製品を選べる社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

国際認証「ISCC PLUS」による信頼性の担保

マスバランス方式によるバイオマス製品の信頼性を保証するため、第三者認証機関による厳格な監査が重要な役割を果たしています。代表的な国際認証である「ISCC PLUS認証」は、サプライチェーン全体で持続可能な原料が適切に管理されていることを証明する仕組みです。

三谷バルブでは、茨城工場においてこのISCC PLUS認証を取得しており、マスバランス方式による環境配慮型製品の製造体制を整備しています。この認証により、バイオマス由来原料の投入量から最終製品への割り当てまで、一貫したトレーサビリティが確保され、消費者や企業が安心してバイオマス製品を選択できる環境が整備されています。

国際的な基準に基づいた厳格な審査により、製品の環境価値が客観的に証明されているのです。

株式会社三谷バルブ 茨城工場は、持続可能な製品供給の一環として2024年8月23日にISCC PLUS認証を取得しました。この記事では、その概要やISCC EUとの違い、取得のメリットを紹介します。ISCC PLUSは、持続可能な原料利用と製造の透明性を証明する国際認証です。

バイオマス原料や再生原料を活用した製品ラインナップ

三谷バルブでは、ISCC PLUS認証に基づき、マスバランス方式を活用したエアゾールバルブやディスペンサーポンプといった環境配慮型製品を積極的に開発・提供しています。これらの製品は消費者の日常生活に欠かせないものであり、バイオマス由来原料や再生原料を使用することで、日々の暮らしの中から手軽にCO2削減に貢献できるのが大きな特徴です。

従来品と同等の機能性と品質を保ちつつ環境負荷を大幅に低減できるため、消費者が選択しやすい製品として高い評価を集めています。さらに、化粧品容器や日用品分野に応用することで、より身近な製品を通じて環境保護に参加する機会の提供につながります。三谷バルブは、持続可能な社会の実現に向け、今後も革新的な技術開発に挑戦し、より多くの製品分野でサステナブル製品を展開していく考えです。

日々の暮らしの中からCO2削減に貢献できる、三谷バルブのバイオマス製品をチェックしてみませんか。製品の詳細情報や仕様については、製品紹介ページでご確認いただけます。