耕作放棄地の問題は、農業に関わる人だけでなく、地域社会全体に影響を及ぼす重要な課題となっています。本記事では、耕作放棄地の定義から現状、引き起こされる問題、そして具体的な解決策まで、体系的に解説します。これから就農を考えている方、農地を所有しているものの活用に悩む方、地域の環境問題に関心がある方にとって、耕作放棄地問題の全体像を理解し、その対策を検討するための有益な情報となるでしょう。

耕作放棄地とは?

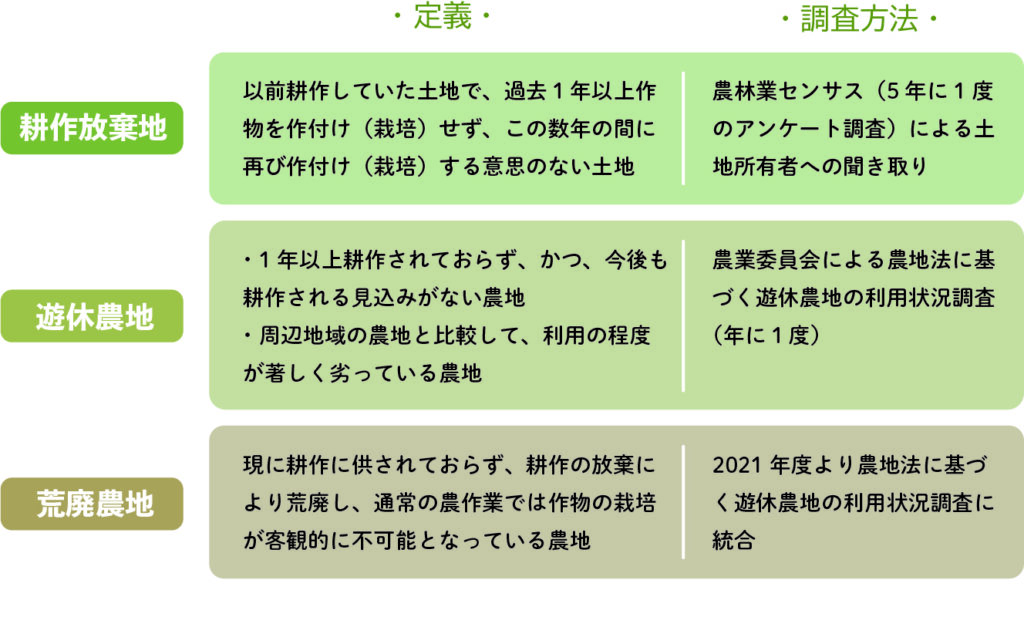

耕作放棄地は、農林業センサスにおいて「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する意思のない土地」と定義されています。これは、5年に1度実施される農林業センサスというアンケート調査において、土地所有者の意思によって判断される土地区分です。

近年、農業従事者の高齢化や後継者不足により、このような耕作放棄地が増加し続けており、様々な社会問題を引き起こしています。耕作放棄地については、類似する概念として遊休農地や荒廃農地がありますが、それぞれ定義や判断基準が異なっています。

遊休農地・荒廃農地との違い

耕作放棄地と似た概念として遊休農地と荒廃農地がありますが、それぞれ定義や判断方法が異なります。遊休農地は農地法によって定められ、年1回の農業委員会による調査で判断されます。

一方、荒廃農地は客観的な現地調査によって判断され、2021年度からは農地法に基づく遊休農地調査に統合されています。これらの違いを理解することは、適切な対策を講じる上で重要です。

参考:農林水産省|農林業センサス等に用いる用語の解説、農地法に基づく遊休農地に関する措置の概要、荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領、遊休農地対策について

耕作放棄地の現状・面積推移

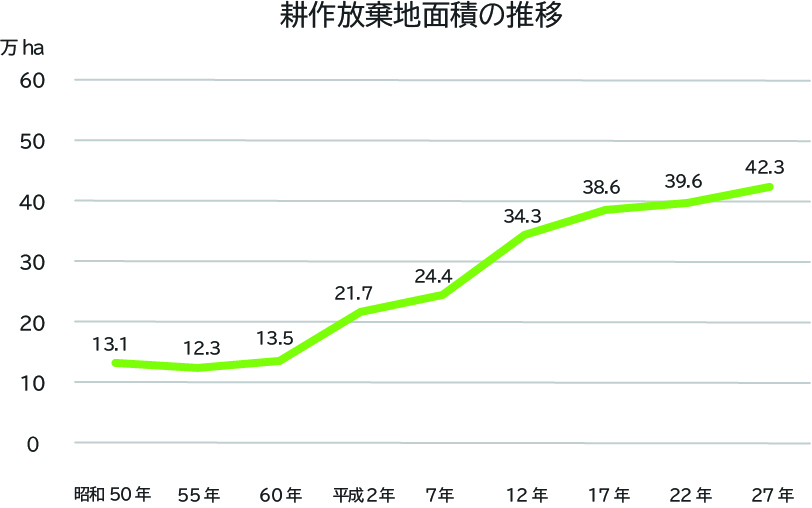

農林業センサスのデータによると、耕作放棄地面積は年々増加傾向にあります。2015年時点で42万3,000haにまで増加しており、これは1995年の24万4,000haと比較してこの20年間で大幅な増加となっています。

なお、2015年の農林業センサスからは耕作放棄地を把握する項目が廃止されたため、それ以降の正確な面積は把握できない状況となっています。

参考:内閣府|農地・耕作放棄地面積の推移をもとに作成

グラフの傾きを見ると、増加のペースは緩やかになっているものの、一貫して上昇傾向が続いていることが分かります。なお、農業従事者の高齢化や後継者不足の問題が継続していることを考慮すると、今後も耕作放棄地の増加傾向が続くことが想定されます。

耕作放棄地増加の背景にある原因

耕作放棄地が増加している背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。主な要因としては、農業従事者の高齢化と後継者不足の問題、農業経営の悪化、そして鳥獣被害などの環境要因が挙げられます。これらの要因は単独で存在するのではなく、互いに影響し合いながら、耕作放棄地増加の悪循環を生み出しています。

たとえば、高齢化により農地の管理が困難になると、それが鳥獣被害を招き、さらに営農意欲の低下につながるといった連鎖が起きています。以下では、これらの主要な要因について詳しく見ていきましょう。

●農業の後継者不足と高齢化問題

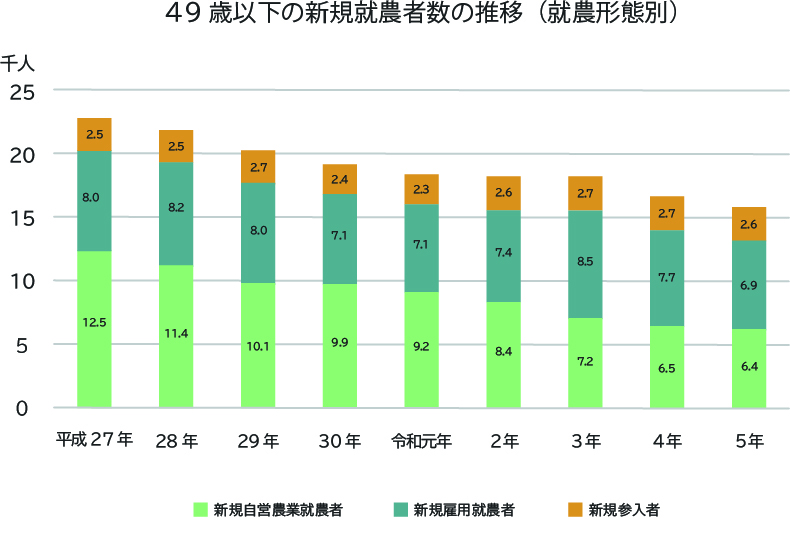

農業従事者の高齢化と後継者不足は、耕作放棄地増加の最も大きな要因となっています。若い世代の農業離れが進む背景には、農業の初期投資の高さや収入の不安定さ、労働条件の厳しさなどが要因として挙げられます。

また、高齢化が進むことで、体力的な問題から耕作を続けることが困難になり、農地の管理を放棄せざるを得ない状況も生まれています。特に中山間地域では、若い世代の流出が著しく、後継者の確保が困難な状況が続いています。

参考:農林水産省|令和5年新規就農者調査結果をもとに作成

このように、高齢化と後継者不足は、農地の維持管理を困難にし、耕作放棄地の増加を加速させる大きな要因となっているのです。

●農業経営の悪化:資材価格の高騰

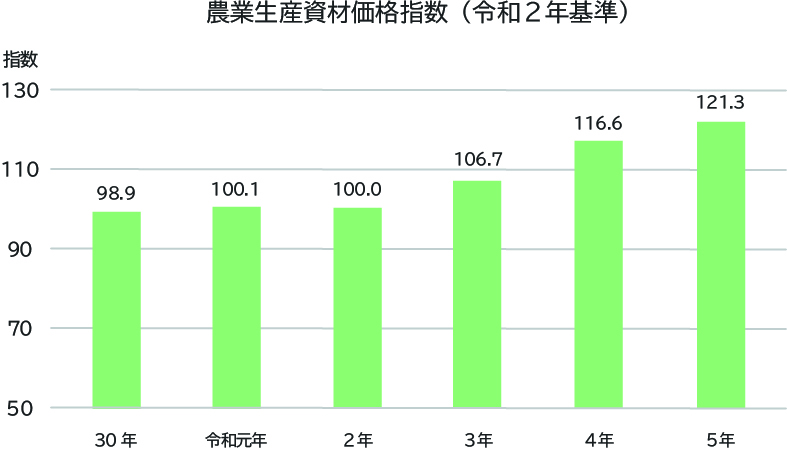

農林水産省の「令和5年 農業物価指数」によると、農業生産資材価格指数は令和5年時点で121.3となり、前年に比べ4.7%上昇しています。特に肥料は147.0で前年に比べ12.4%上昇、飼料は145.7で前年に比べ5.6%上昇、農業薬剤は112.9で前年に比べ9.7%上昇しており、資材価格の高騰が農家の経営を圧迫しています。

参考:農林水産省|令和5年 農業物価指数 -令和2年基準-農業生産資材価格指数をもとに作成

これにより、収益性が低下し、農地の維持管理が困難になる農家が増加。結果として、耕作放棄地の増加につながっています。

●鳥獣被害など環境要因の影響

農地は、中山間部を中心に鳥獣被害の影響を受けやすい状況にあります。シカやイノシシなどの野生動物による農作物被害が深刻化すると、営農意欲の低下を招き、最終的に耕作放棄につながるケースが見られます。

また、自然災害による被害や気候変動の影響なども、農地の維持管理を困難にする要因となっています。このように、環境要因も耕作放棄地増加の一因となっているのです。

耕作放棄地が引き起こす様々な問題点

耕作放棄地の増加は、農業生産の減少だけでなく、地域社会や環境に様々な問題を引き起こしています。これらの問題は単独で存在するのではなく、互いに関連し合いながら、より大きな社会問題へと発展していく可能性があります。以下では、耕作放棄地が引き起こす主な問題点について、具体的に見ていきましょう。

●食料自給率の低下と食料安全保障への影響

耕作放棄地の増加は、日本の食料自給率低下の大きな要因の一つとなっています。2020年度の食料自給率37%という数値は、米の大凶作となった1993年度に並ぶ過去最低水準です。

これは新型コロナウイルスの影響や米の消費減退なども要因ですが、耕作可能な農地が有効活用されていないことも大きく影響しています。

食料自給率の低下は、国際情勢の変化や自然災害時における食料供給の不安定化につながる重要な問題です。

●雑草・害虫の発生による周辺農地への悪影響

耕作放棄地では適切な管理が行われないため、雑草が繁茂し、害虫が発生しやすい状態となります。これらは周辺の農地にも悪影響を及ぼし、地域全体の営農活動に支障をきたす可能性があります。

特に雑草の種子は風で飛散し、近隣の農地に広がることで、周辺農家の除草作業の負担を増大させます。また、病害虫の発生源となることで、地域全体の農業生産に悪影響を与えることにもなります。

●野生動物の侵入による被害と生態系への影響

特に中山間部において、耕作放棄地はイノシシやシカなどの野生動物の格好の住処となっています。これらの動物が耕作放棄地を拠点として周辺の農地に侵入し、農作物に被害を与えるケースが増加しています。

また、野生動物の行動範囲が拡大することで、地域の生態系バランスが崩れ、新たな環境問題を引き起こす可能性もあります。

●防災機能の低下と災害リスクの増加

適切に管理された農地には、洪水を防いだり、火災の延焼を防いだりする重要な防災機能があります。しかし、耕作放棄地となることでこれらの機能が失われ、災害に対する地域の脆弱性が高まってしまいます。

特に近年の気候変動による自然災害の激甚化を考慮すると、農地の防災機能の維持は極めて重要な課題となっています。

●不法投棄の温床化と環境問題

管理されていない耕作放棄地は、不法投棄の温床となりやすい傾向にあります。一度不法投棄が始まると、さらなる投棄を誘発し、環境問題が深刻化する悪循環に陥ります。

また、投棄されたゴミの撤去には多大な労力と費用がかかり、将来的に農地として再生利用する際の大きな障害となります。

耕作放棄地問題への対策・解決策

耕作放棄地問題の解決には、農地の活用促進から担い手の確保まで、様々なアプローチが必要とされています。国や地方自治体、農業関連団体は、それぞれの立場から対策を講じており、近年では従来の農業の枠にとらわれない新しい取り組みも始まっています。以下では、現在実施されている主な対策について詳しく見ていきましょう。

●農地バンク(農地中間管理機構)の活用

農地バンクは、農地を貸したい人と借りたい人をマッチングする公的機関として機能しています。高齢などの理由でリタイアを考えている農家から農地を借り受け、新規就農希望者や規模拡大を目指す農業者に貸し付けることで、農地の有効活用を促進しています。農地バンクを通じた取引は安心・安全であり、貸し手には協力金などの支援も用意されています。

●耕作放棄地再生に向けた補助金・助成金の活用

国は「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金」を通じて、耕作放棄地の再生を支援しています。この制度では、雑草・雑木の除去や土づくりなどの再生作業、必要な用排水施設の整備、さらには農地としての利用定着までを一貫して支援します。

また、多くの地方自治体も独自の支援制度を設けており、地域の実情に応じた再生の取り組みを後押ししています。

●農福連携:福祉と農業の協働による新たな可能性

農福連携は、障がい者の就労支援と農業における人手不足の解消を同時に実現する新しい取り組みです。全国で64の事業所が参加し、約1,000人以上が活動に携わっています。

代表的な事例として、岩手県花巻市の「株式会社耕野」では、葉物野菜の生産工程全般を障がい者が担う体制を構築し、約20名が活躍しています。専門家による研修会を通じて作業環境の改善を進め、農業経営全体の質の向上にもつなげています。

また、青森県おいらせ町の「工房あぐりの里」では、大規模なハウスや直売所、加工施設などを整備し、土づくりから加工作業まで多様な職種を提供することで、就労継続支援B型事業所の平均工賃を2010年の16,000円から、2022年には30,000円にまで引き上げることに成功しています。

このように農福連携は、持続可能なビジネスモデルとして地域に新たな価値を創造しています。

●耕作放棄地を活用したビジネス

耕作放棄地を新たな収益源として活用するビジネスモデルが各地で生まれています。なかでも菜種栽培は、気候や土地を選ばず全国で栽培可能な作物として注目されています。秋に播種し春に咲く菜の花は美しい景観を創出するだけでなく、収穫した菜種から油を搾り、その油かすは肥料として活用できます。

また、使用済みの菜種油を回収して再利用するなど、環境に配慮した循環型の取り組みも可能です。

一方、農地上部に太陽光パネルを設置し、下部で農業を継続するソーラーシェアリングも広がりを見せており、売電収入と農業収入を組み合わせた安定的な経営モデルとして期待されています。これらの取り組みにより、耕作放棄地は地域の新たな資源として見直されつつあります。

耕作放棄地問題の解決に向けて

耕作放棄地の問題は、日本の農業が直面する最も重要な課題の一つです。その解決には、従来の農業の枠組みにとらわれない新しい発想と、多様な主体の協力が必要です。農地バンクによる農地の集約化、補助金を活用した再生支援、農福連携による新たな担い手の創出など、様々なアプローチを組み合わせることで、持続可能な解決策を見出すことができます。

特に注目されるのは、耕作放棄地を活用した新たな付加価値創造の取り組みです。茨城県牛久市では、耕作放棄地で菜の花を栽培し、コールドプレス圧搾法で菜種油を製造。これを地元の専門学校がフレーバーオイルとして開発し、さらに株式会社三谷バルブの国内初となるBOV(Bag on Valve)技術を活用して食品用スプレーに加工しました。このスプレーは、ワンプッシュで適量を均一に噴霧でき、密封性の高さで鮮度も保てる画期的な商品です。

このように、耕作放棄地の解消は、単なる農地の復旧にとどまらず、地域の資源を活かした新たな価値創造につながっています。農業者、企業、教育機関、行政が連携することで、持続可能な農業と地域の活性化を実現する可能性が広がっています。

ー 関連記事 ー