毎日何気なく使っているスプレー製品。ヘアスプレーや制汗剤、殺虫剤など、私たちの日常生活でよく目にしますが、これらは「エアゾール」と呼ばれる技術で作られています。このエアゾール技術は意外にも戦時中に生まれ、今では環境に配慮した最新製品へと大きく姿を変えてきました。この記事では、エアゾールの歴史と未来、「三谷バルブ」の取り組みについて、わかりやすくお伝えします。環境問題に関心がある方や、身近な製品の仕組みを知りたい方にぴったりの内容です。

スプレーの誕生と私たちの暮らしへの広がり

エアゾールは約80年前に誕生し、その後、急速に私たちの生活に浸透しました。

初期は殺虫剤やヘアスプレーに限定されていましたが、現在では日用品、医薬品、化粧品など多岐にわたる分野で利用されています。

日本でエアゾールが普及した背景には、三谷バルブが国産スプレー部品(エアゾールバルブ)の製造を開始したことが大きく関わっています。

戦時中の「バグボンブ」から始まったエアゾール技術の歩み

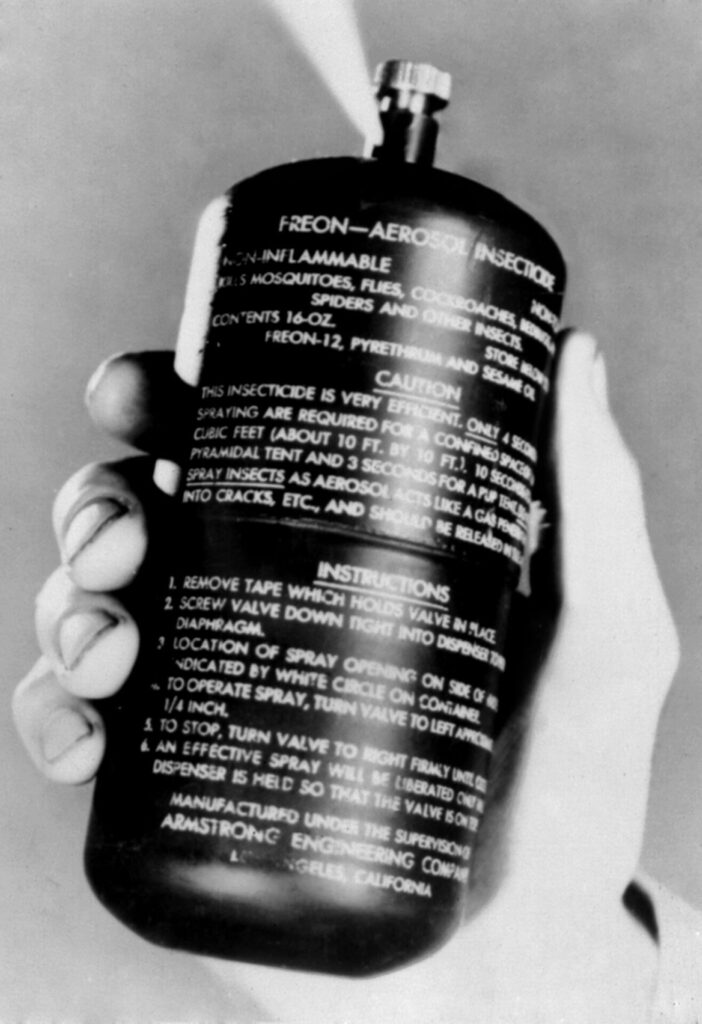

エアゾールの原型は、第二次世界大戦中に米軍が作った「バグボンブ」という虫よけスプレーです。鉄の容器に薬剤とフロンガスを入れ、ボタンを押すだけで使える画期的な仕組みでした。

戦後、この技術は日本にも伝わり、1950年代に初めてヘアスプレーと殺虫剤が商品化されました。これをきっかけに、エアゾール製品は少しずつ日本の暮らしに浸透していきました。

多様化するエアゾール製品が実現した生活の利便性と変化

エアゾール製品は年々増え続け、平成のころには年間7億本近くも作られるようになりました。人気の理由は、エアゾールならではの以下6つの特徴にあります。

狙った場所に届く

必要な場所に必要な分だけ届き、

むだなく効率的に使える

使い方が簡単

ボタンを押すだけで誰でも簡単に使え、

準備の手間がいらない

様々な出し方

霧・泡・筋状など目的や用途に合わせて

使い分けができる

触れずに使える

手や道具が中身に直接触れず

清潔に使える

広範囲への適用

広い面積に短時間で

均一に塗布・噴霧できる

保存性の高さ

空気に触れにくく酸化を防ぐため、

中身が長持ちする

現在では、肌にやさしいミストタイプや強力な洗浄力を持つジェットタイプなど、用途に合わせた多様な製品が開発され、私たちの生活をより便利にしています。

三谷バルブが挑んだ国産化と日本のエアゾール市場の発展

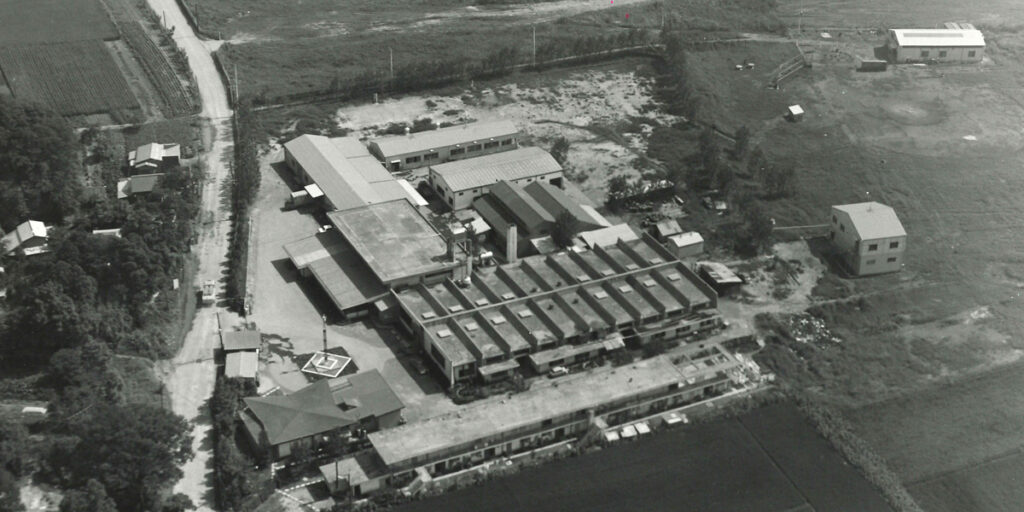

1956年、三谷バルブが3人の若者によって設立されました。当時、スプレーの重要部品「バルブ」は輸入品に頼っていましたが、彼らは日本製のバルブ開発に挑戦しました。

東京の小さな町工場から始まったこの挑戦は成功し、彼らの作ったバルブはすぐに評判になりました。その後、茨城県に工場を建て、本格的な生産を始めます。

常に改良を重ねてきた三谷バルブは、創業以来、日本製バルブのトップブランドとしての地位を確立し、日本のエアゾール市場の発展に大きく貢献してきました。

エアゾール産業の環境問題への向き合い方

エアゾール産業は環境問題とも深く関わってきました。特に1980年代には、フロンガスによるオゾン層破壊が大きな問題になりました。

この課題に対応するため、業界は環境に優しい噴射剤への切り替えや新技術の開発を進めてきました。ここでは、エアゾール産業が環境問題にどう取り組んできたかを見ていきましょう。

フロンガス問題からはじまった環境に優しい噴射剤への切り替え

昔のエアゾール製品には、フロンガスという物質が広く使われていました。火がつきにくく安定していたため重宝されていたのです。

しかし1980年代、このフロンガスが地球を覆うオゾン層を破壊することがわかり、世界中で問題になりました。日本でも法律が改正され、フロンの使用が禁止されました。

代わりに、LPG(液化石油ガス)やDME(ジメチルエーテル)といった可燃性のガスや、環境への影響が少ない窒素や二酸化炭素などが使われるようになりました。製品の種類によって最適な噴射剤が選ばれ、環境と品質の両立が図られています。

環境負荷を軽減する最新のエアゾール技術

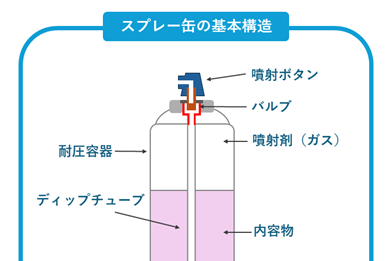

最近のエアゾール産業では、環境への影響を減らすための新しい技術開発が進んでいます。特にBOV技術は環境に配慮したエアゾールの代表例です。BOV技術の特徴は「容器の中に袋を入れた二重構造」にあります。内容物と噴射剤を分けることで、様々なメリットが生まれるのです。

内容物が金属部分に触れにくくなるので衛生的ですし、どの角度からでも使えるようになります。また安定した噴射で、粘り気のある内容物でも92~98%という高い割合で使い切ることが可能です。

内容物が空気に触れにくいので鮮度も長持ちします。有害な物質を使わないゴムや環境に優しいプラスチックを採用することで、材料面でも環境に配慮しています。

60mlから200mlまでの様々なサイズや、多種類のフィルムに対応できるなど、使いやすさも考えられています。

三谷バルブの太陽光発電と省資源設計によるCO2削減の取り組み

三谷バルブは製品だけでなく、作り方でも環境に配慮しています。白河工場では1,686枚もの太陽光パネルを設置し、工場で使う電力の14%をまかなっています。これにより年間のCO2削減量は260トン、杉の木約1万8,600本分に相当します。

滋賀工場でも同様に太陽光発電を導入しています。さらに、段ボールには再生紙の割合を増やしたり、製品を包む袋の素材を少ない樹脂量で済むものに変えたりと、材料面でも環境への負荷を減らす工夫をしています。

こうした様々な取り組みにより、製品が作られてから捨てられるまでの全過程での環境負荷軽減を目指しているのです。

エアゾール技術の新しい可能性と未来展望

エアゾール技術の進化は、環境への配慮だけでなく、新しい使い方の開発にも広がっています。特に食品分野への応用は、私たちの食事の楽しみ方に新たな可能性をもたらすでしょう。また、製品の正しい使い方と捨て方を知ることも、環境への影響を減らす大切な要素です。ここでは、エアゾール技術の新しい応用分野と環境に配慮した使用方法について見ていきましょう。

新しい食のスタイルを創造するBOV技術応用

三谷バルブは、化粧品などで培ったエアゾール技術を食品分野にも応用する新しい取り組みを進めています。「押すと噴射し続けるスプレー」という技術を食品に活用することで、料理の味付けや香り付け、盛り付けの装飾など、これまでにない食体験を可能にしています。

FOODEX JAPAN 2025という食品の展示会にも出展するなど、食品分野への展開を積極的に進めており、今後も新しい食の楽しみ方を生み出す技術開発に取り組んでいきます。

関連記事:牛久産なたね油をエアゾールスプレーに!「いばらきデザインセレクション」選定インタビュー

エアゾール製品の適切な使用と廃棄方法による環境負荷低減

エアゾール製品の環境への影響を最小限に抑えるには、正しい使い方と捨て方を知ることが大切です。使うときは火気に注意し、室内で使う場合は窓を開けるなど十分な換気を行いましょう。一人一人が正しい知識を持ってエアゾール製品を使うことが、環境への影響を減らすことにつながります。

捨てるときは、お住まいの地域のルールに従って分別することが重要です。使い切ってから捨てることで、資源の無駄遣いを防ぎます。

以前は穴を開けることが勧められていましたが、現在は安全面から使い切って捨てるよう指導している地域が増えています。エアゾール製品の正しい捨て方を知ることは、環境に優しい社会づくりの第一歩といえるでしょう。

詳しい方法は、以下の記事をご覧ください。

三谷バルブのエアゾール技術が切り拓く新たな可能性

エアゾール技術は、戦時中に誕生した虫よけスプレーから始まり、今では私たちの暮らしに欠かせない存在となりました。その発展の歴史において、三谷バルブは日本製バルブのパイオニアとして重要な役割を担い、日本のエアゾール市場の成長を支えてきました。

また、環境問題への対応も年々進化しています。フロンガスから環境に優しい噴射剤への転換や、BOV(バッグ・オン・バルブ)技術の導入など、時代の要請に応じた技術革新を積極的に進めています。

特に注目すべきは、三谷バルブが実践する環境負荷低減への多角的なアプローチです。BOV技術を活用した環境配慮型エアゾールの開発に加え、製造現場では太陽光発電システムの導入や、省資源設計によるCO₂排出量の削減など、持続可能なものづくりを推進しています。

さらに、食品用エアゾールという新たな分野への挑戦も始まっています。スプレー技術の可能性を広げるこの取り組みは、エアゾールの未来に新しい価値をもたらすものとして注目されています。

「未来を照らすチカラ」は、環境と調和した革新的な技術・製品づくりを通じて、これからも持続可能な社会の実現に貢献していきます。